保育園で保育料以外にかかる費用に注意!給食費は実費?必要な費用・金額をFPが解説!

2025年4月18日

執筆者:土屋 ごう

執筆者:土屋 ごう

2019年10月に幼児教育が無償化され、幼稚園や保育園などの「施設の利用料」は国が負担してくれています。しかし、無償化されたからといって一切お金がかからないわけではありません。

幼稚園・保育園では無償化の対象外の費用=実費徴収の費用がほぼ間違いなく発生します。したがって、毎月または年間でどれくらいの費用負担があるのか、入園前に把握しておきたいところです。

そこで本記事では、幼稚園・保育園で「保育料以外にかかる費用」の例と、金額の目安を紹介します。

幼稚園・保育園では無償化の対象外の費用=実費徴収の費用がほぼ間違いなく発生します。したがって、毎月または年間でどれくらいの費用負担があるのか、入園前に把握しておきたいところです。

そこで本記事では、幼稚園・保育園で「保育料以外にかかる費用」の例と、金額の目安を紹介します。

幼児教育の無償化を簡単に表すと「

幼稚園・保育園の利用料が(条件つきで)無料になり、住民税が非課税の世帯なら0~2歳児も保育料がかからない」制度です。

幼稚園、認可保育所、認定こども園のほか、認可外保育所なども保育料無償化の対象です。

3歳~5歳の子どもは認可保育所や認定こども園は保育料が無料で、

幼稚園は月額2万5,700円、

幼稚園の預かり保育は保育料との合計で月額3万7,000円、

認可外保育施設も月額3万7,000円を上限に補助を受けられます。

加えて、独自の補助制度を実施している自治体もあります。

たとえば東京都では、0歳~2歳の第2子については住民税の非課税世帯でなくても保育料が無料です。さらに2025年9月からは第1子も保育料が無料になる予定です。

ただし、いずれにしてもほとんどの施設で実費徴収の費用が発生します。具体的にどのような費用があるのか、次章以降で紹介していきます。

幼児教育の無償化についてもっとくわしく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

幼稚園、認可保育所、認定こども園のほか、認可外保育所なども保育料無償化の対象です。

3歳~5歳の子どもは認可保育所や認定こども園は保育料が無料で、

幼稚園は月額2万5,700円、

幼稚園の預かり保育は保育料との合計で月額3万7,000円、

認可外保育施設も月額3万7,000円を上限に補助を受けられます。

加えて、独自の補助制度を実施している自治体もあります。

たとえば東京都では、0歳~2歳の第2子については住民税の非課税世帯でなくても保育料が無料です。さらに2025年9月からは第1子も保育料が無料になる予定です。

ただし、いずれにしてもほとんどの施設で実費徴収の費用が発生します。具体的にどのような費用があるのか、次章以降で紹介していきます。

幼児教育の無償化についてもっとくわしく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

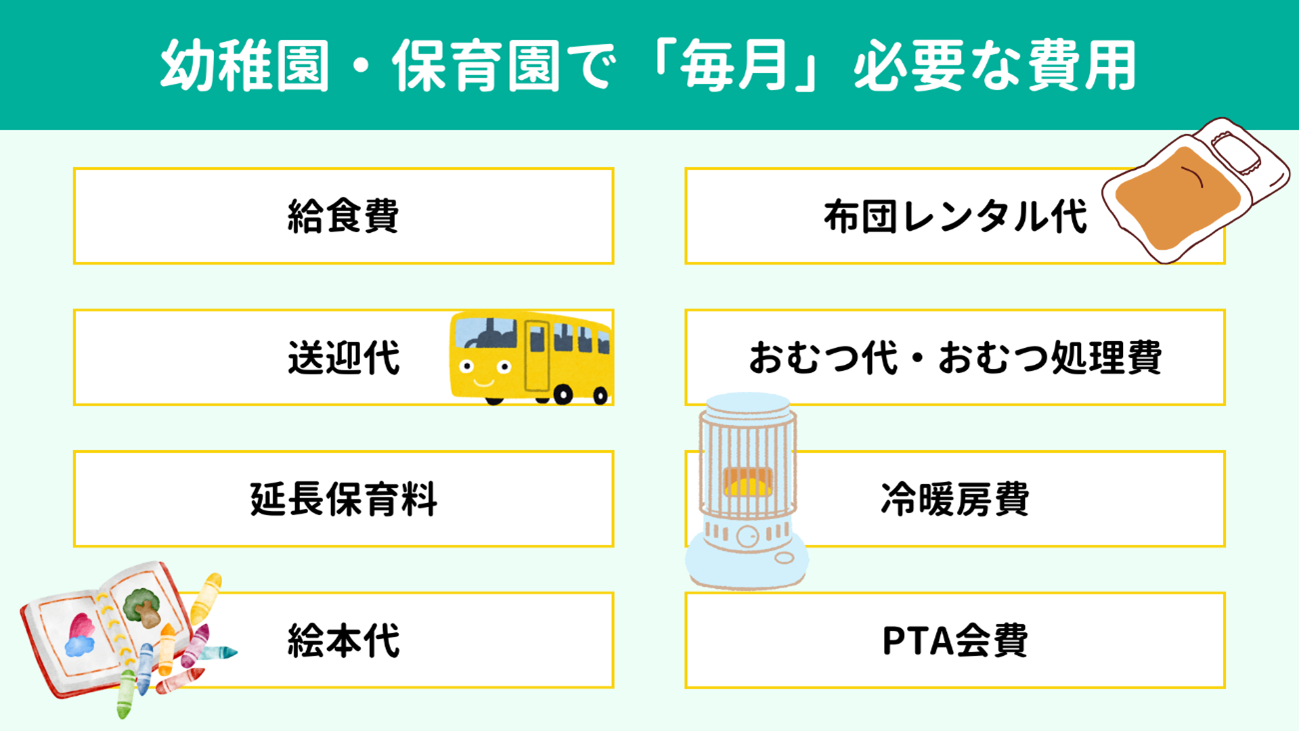

まず幼稚園や保育園で保護者が「毎月」負担する費用はおもに下記の6種類です。

1. 給食費(主食費・副食費)

1. 給食費(主食費・副食費) 2. 送迎代

2. 送迎代 3. 延長保育料

3. 延長保育料 4. 絵本代

4. 絵本代 5. 布団レンタル代

5. 布団レンタル代 6. おむつ代・おむつ処理費

6. おむつ代・おむつ処理費 7. 冷暖房費

7. 冷暖房費 8. PTA会費

8. PTA会費

金額が月々一定のものもあれば、使用状況に応じて変動するものもあります。それぞれみていきましょう。

給食を支給する園では給食費がかかります。費用は施設ごとに異なりますが、保育園でも幼稚園でも

上限は7,500円と考えておいてよいでしょう。

国が主食費(ごはんやパンなど)3,000円、副食費(おかず・おやつ)4,500円を目安として示しているためです。

実際には約300円 / 1食とする施設が多いようで、給食を食べた日数分を毎月まとめて支払います。ただし、下記の世帯・子どもについては、給食費のうち副食費の支払いが免除されます。

● 認定こども園・認可保育所・幼稚園に通う年収360万円未満相当の世帯

● 第3子以降の子ども

国が主食費(ごはんやパンなど)3,000円、副食費(おかず・おやつ)4,500円を目安として示しているためです。

実際には約300円 / 1食とする施設が多いようで、給食を食べた日数分を毎月まとめて支払います。ただし、下記の世帯・子どもについては、給食費のうち副食費の支払いが免除されます。

● 認定こども園・認可保育所・幼稚園に通う年収360万円未満相当の世帯

● 第3子以降の子ども

送迎を提供する幼稚園・保育園において、登降園にかかるバス代です。

バス送迎の有無はお住まいの地域や自宅環境によってまちまちですが、一般的には月額2,000円~4,000円ほどのところが多くみられます。

バス送迎の有無はお住まいの地域や自宅環境によってまちまちですが、一般的には月額2,000円~4,000円ほどのところが多くみられます。

「基本保育時間」を超えてもお子さんを園でみてもらえる「延長保育」を実施している園があります。

延長保育料は保育料に含まれず、多くは30分あたり数百円程度です。利用するには事前申し込みが必要で、前月分の延長保育料を当月にまとめて支払います。

なお、最近は月額料金制を設けている園も増えてきています。目安として1日30分の延長保育を月に10日以上利用するならスポット利用よりも割安になるケースが多いようです。共働きなどで延長保育の利用が多くなりそうなご家庭は、選べるなら月極め制がある園を検討するとよいでしょう。

延長保育料は保育料に含まれず、多くは30分あたり数百円程度です。利用するには事前申し込みが必要で、前月分の延長保育料を当月にまとめて支払います。

なお、最近は月額料金制を設けている園も増えてきています。目安として1日30分の延長保育を月に10日以上利用するならスポット利用よりも割安になるケースが多いようです。共働きなどで延長保育の利用が多くなりそうなご家庭は、選べるなら月極め制がある園を検討するとよいでしょう。

幼稚園・保育園のなかには、子どもの知的好奇心を育むために毎月1~2冊程度、持ち帰り絵本を用意しているところもあります。といっても全員ではなく、多くは希望制です。購入を希望する場合には月額300円~1,000円程度を支払います。

幼稚園ではお昼寝の時間が設けられていないため、布団レンタル代は

保育園に限って発生する費用です。比較的新しい保育園やサービスの充実している保育園では、お昼寝で使う布団のレンタルサービスを導入しているところが多くみられます。

月額1,000円~3,000円ほどかかりますが、これにはクリーニング代も含まれているため布団の持ち帰りや洗濯が不要になり、保護者の負担が大きく軽減されます。

月額1,000円~3,000円ほどかかりますが、これにはクリーニング代も含まれているため布団の持ち帰りや洗濯が不要になり、保護者の負担が大きく軽減されます。

子どもがおむつを使用している場合にかかる費用です。具体的にはおむつ代・使用済みおむつの処理費・おしり拭き代などの経費を指します。おむつの使用状況に応じて金額は変動しますが、1ヵ月あたり500円~2,000円程度が相場です。

なお、近年は紙おむつの サブスクリプションサービスを導入する自治体や園が少しずつ増えてきています。保育園に用意されている紙おむつとおしり拭きを何枚でも使用できるサービスで、利用料は月額2,000円~3,000円程度です。

これまではおむつを毎日5枚~6枚、それも保護者が1枚ずつ名前を書いて保育園に持参する必要がありましたが、サブスクサービスによってこの手間が省けます。

共働き世帯の多い都市部を中心に導入が広がっており、東京23区では港区や渋谷区、板橋区などが導入しています。

なお、近年は紙おむつの サブスクリプションサービスを導入する自治体や園が少しずつ増えてきています。保育園に用意されている紙おむつとおしり拭きを何枚でも使用できるサービスで、利用料は月額2,000円~3,000円程度です。

これまではおむつを毎日5枚~6枚、それも保護者が1枚ずつ名前を書いて保育園に持参する必要がありましたが、サブスクサービスによってこの手間が省けます。

共働き世帯の多い都市部を中心に導入が広がっており、東京23区では港区や渋谷区、板橋区などが導入しています。

エアコンをはじめとする電気代と、暖房に使う灯油代などの光熱費です。多くの園では保育料に含まれていますが、とくに寒冷地など

地域によっては別途、月額500円程度を実費徴収するところもあります。

光熱費は夏よりも冬の方がかさみやすく、冬の寒さの厳しい北海道・東北地方はほかの地域よりも暖房費がより多くかかるためです。

実際に寒冷地と沖縄で年間の光熱費をくらべてみると、その差は1ヵ月あたり5,000円~18,000円にもなります。地域によって幼稚園や保育園の冷暖房費が異なるのも納得ですね。

光熱費は夏よりも冬の方がかさみやすく、冬の寒さの厳しい北海道・東北地方はほかの地域よりも暖房費がより多くかかるためです。

実際に寒冷地と沖縄で年間の光熱費をくらべてみると、その差は1ヵ月あたり5,000円~18,000円にもなります。地域によって幼稚園や保育園の冷暖房費が異なるのも納得ですね。

幼稚園・保育園では子どもたちだけでなく保護者会の活動もあります。PTA会費とは、言い換えれば保護者会の活動費です。毎月300円~500円程度が一般的で、園のバザーや子どもたちへの記念品購入費などに充てられます。

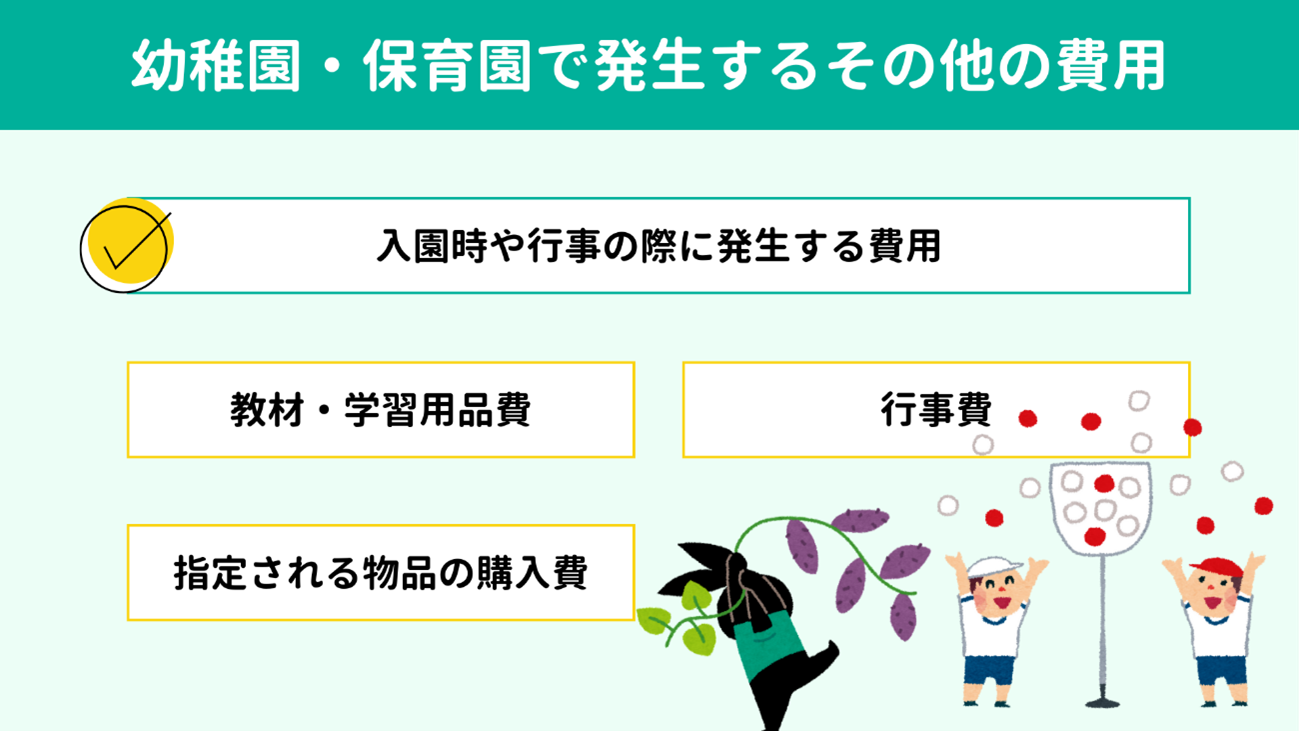

ここまでは毎月支払う費用をみてきましたが、入園時や進級時、イベントなど、その都度負担が発生する費用もあります。具体的には下記の費用が挙げられます。

1. 教材・学習用品費

1. 教材・学習用品費 2. その他、園から指定される物品の購入費

2. その他、園から指定される物品の購入費 3. 行事費

3. 行事費

一つひとつみていきましょう。

園でのお絵かきや工作などに使う文房具等の購入費です。必要になるものは園によってまちまちですが、お絵かき帳やクレヨン、粘土、はさみ、のり、鍵盤ハーモニカの吹き口、連絡帳など、いずれも数百円程度のものが中心です。

教材や学習用品のほか、

園で日常的に使用する物品も購入する必要がありますね。

たとえば体操着や帽子、上靴、コップ・コップ袋、防災頭巾などです。そのほか、指定がある園では制服や通園用スモック、登園バッグなども用意しなければなりません。

帽子や衣服に関しては、それぞれ1,000円~数千円ほどかかります。

また、卒園アルバムも実費での購入です。ただし卒園アルバムに関しては希望者制とするところが多くみられます。

たとえば体操着や帽子、上靴、コップ・コップ袋、防災頭巾などです。そのほか、指定がある園では制服や通園用スモック、登園バッグなども用意しなければなりません。

帽子や衣服に関しては、それぞれ1,000円~数千円ほどかかります。

また、卒園アルバムも実費での購入です。ただし卒園アルバムに関しては希望者制とするところが多くみられます。

遠足や運動会、おいも掘りなど季節の行事にかかる費用も保育料には含まれません。園によって異なりますが、行事の都度、必要な金額を支払うところが多いようです。

「行事」というと少し仰々しく聞こえますが、一般的にはいずれも1回あたり1,000円前後と、大きな負担にはなりにくい金額です。

「行事」というと少し仰々しく聞こえますが、一般的にはいずれも1回あたり1,000円前後と、大きな負担にはなりにくい金額です。

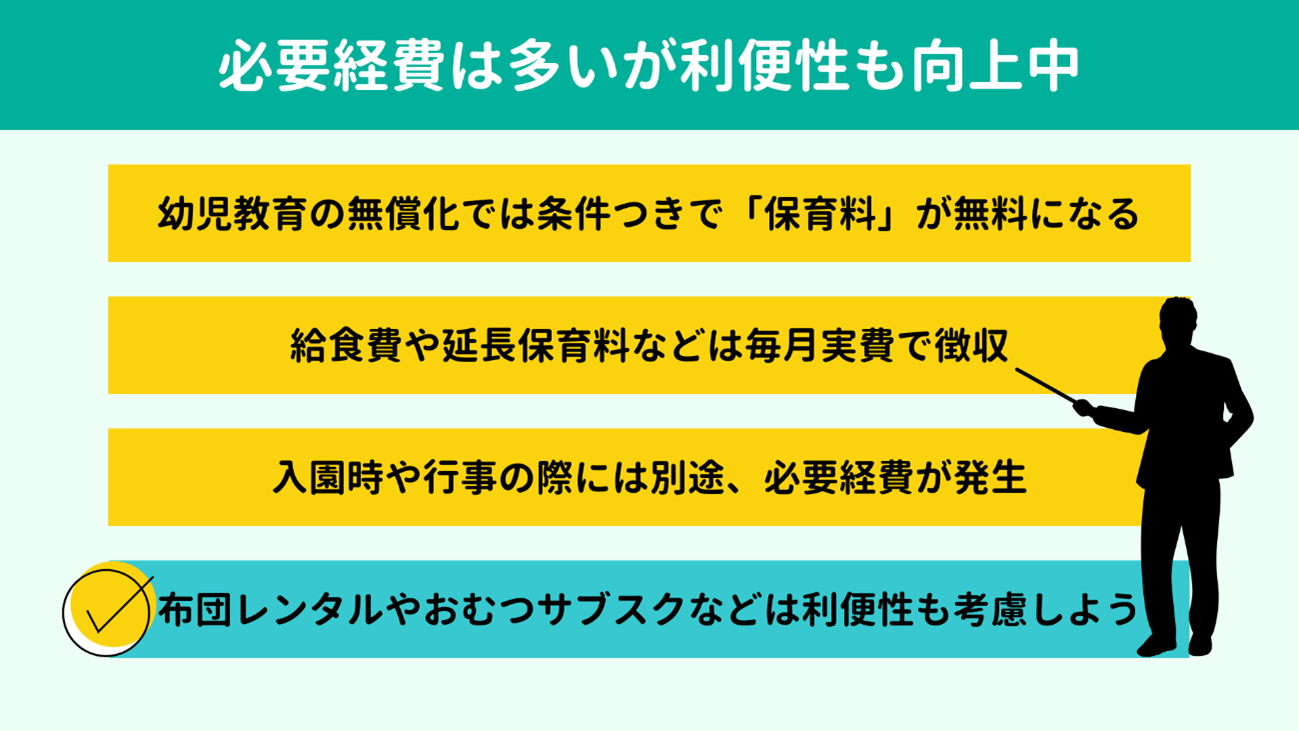

まとめに代えて、本記事の内容を簡単に振り返っておきましょう。

|

幼稚園・保育園では「保育料」以外の費目が意外と多く、それぞれの金額はさほど大きくないにしても、すべて合計すると結構な経費になりますね。

利用する園によっては費目を細かく分けず、雑費や利用料の差額分として、まとめた金額で徴収している施設もあります。

また、幼稚園と保育園、私立と公立の違いで費用も大きく変わってくるようですので、事前の比較検討が大切です。

近年は、布団のレンタルやおむつのサブスクなど、共働きでとくに忙しいご家庭にとってはありがたいサービスを導入している施設も増えています。

わたし個人的には、ダブルインカムで収入・家計が安定しているのであれば、こうした便利なサービスを積極的に利用して「時間をお金で買う」のもよい選択だと思います。

時間に余裕がなくなると、心の余裕もなくなりがちです。家族団らんの時間を少しでも多く持つためにも、お金を使うところは使う判断も大切ではないでしょうか。

当所では、一人ひとりの価値観をきちんとおうかがいしたうえで家計に関するアドバイスを差し上げています。

とくに共働きご夫婦からのご相談が多く、教育費、マイホーム購入、保険のご相談、老後の資産形成など内容も多岐にわたります。

理想のライフプランを実現できるようフォロー体制も整えておりますので、どんな小さな不安・困りごとでも下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【関連記事】

利用する園によっては費目を細かく分けず、雑費や利用料の差額分として、まとめた金額で徴収している施設もあります。

また、幼稚園と保育園、私立と公立の違いで費用も大きく変わってくるようですので、事前の比較検討が大切です。

近年は、布団のレンタルやおむつのサブスクなど、共働きでとくに忙しいご家庭にとってはありがたいサービスを導入している施設も増えています。

わたし個人的には、ダブルインカムで収入・家計が安定しているのであれば、こうした便利なサービスを積極的に利用して「時間をお金で買う」のもよい選択だと思います。

時間に余裕がなくなると、心の余裕もなくなりがちです。家族団らんの時間を少しでも多く持つためにも、お金を使うところは使う判断も大切ではないでしょうか。

当所では、一人ひとりの価値観をきちんとおうかがいしたうえで家計に関するアドバイスを差し上げています。

とくに共働きご夫婦からのご相談が多く、教育費、マイホーム購入、保険のご相談、老後の資産形成など内容も多岐にわたります。

理想のライフプランを実現できるようフォロー体制も整えておりますので、どんな小さな不安・困りごとでも下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【関連記事】