�C��t���āI����ی��̗��Ƃ����I����ی���I�ԂƂ��̃`�F�b�N�|�C���g��FP��������܂�

2025�N7��7��

���M�ҁF�y�� ����

���M�ҁF�y�� ����

�g����ی��ɓ����Ă��邩����S�h�A�Ǝv���Ă������������������܂���B

�ł����́g����ی��ɓ����Ă��Ă��A�����Ƃ����Ƃ��ɋ��t�����o�Ȃ��h�Ƃ������Ƃ������ӊO�Ƒ����̂ł��B

����́A�g�������̂Ƃ��ɍ���Ȃ����߂̂���ی��̑I�ѕ��h�ɂ��Ă킩��₷���������Ă��`�����Ă����܂��B

�_YouTube�`�����l���^�p���^

�{�L���̓��e��ł����ɂȂ肽�����͂����炩��ǂ����I

�ł����́g����ی��ɓ����Ă��Ă��A�����Ƃ����Ƃ��ɋ��t�����o�Ȃ��h�Ƃ������Ƃ������ӊO�Ƒ����̂ł��B

����́A�g�������̂Ƃ��ɍ���Ȃ����߂̂���ی��̑I�ѕ��h�ɂ��Ă킩��₷���������Ă��`�����Ă����܂��B

�_YouTube�`�����l���^�p���^

�{�L���̓��e��ł����ɂȂ肽�����͂����炩��ǂ����I

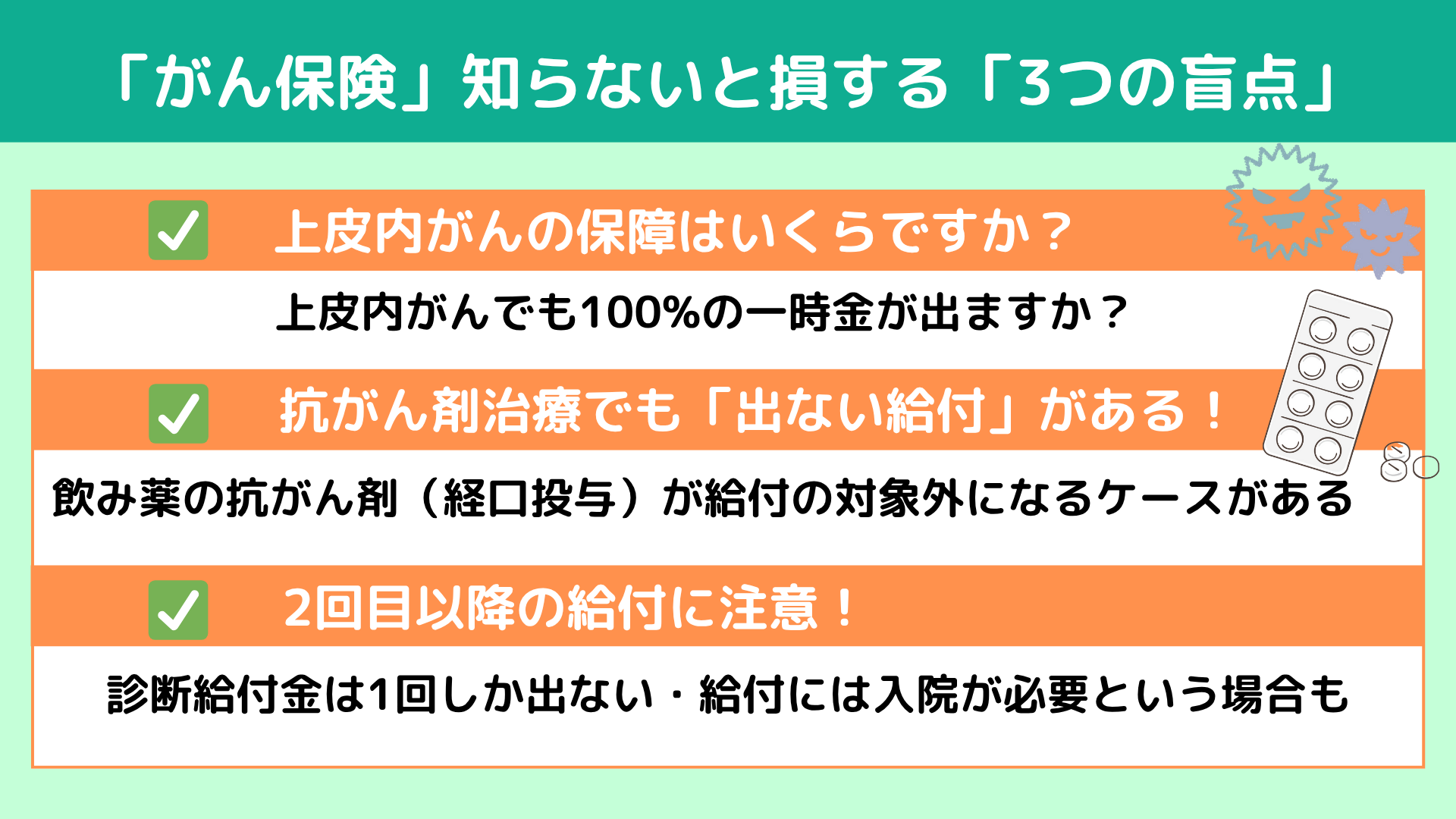

- �u����ی��v�m��Ȃ��Ƒ�����u3�̖ӓ_�v

- ��������̕ۏ�͂�����o��H�����ł��Ȃ��Ȃ�v�`�F�b�N

- �R����܁����ˁH����Ƃ����ݖ�H�R������Âł��u�o�Ȃ����t�v������I

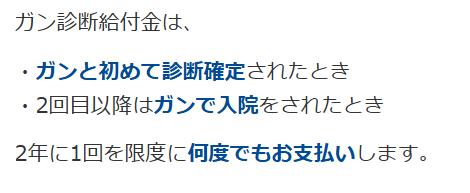

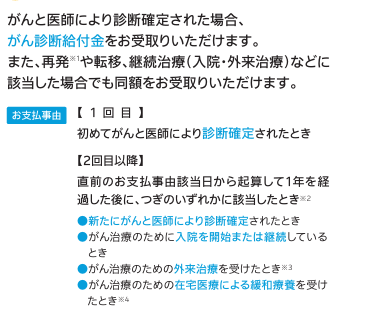

- 2��ڈȍ~�̋��t�ɒ���

- ���Â̌����Ƃ����̘b

- ���z�×{��x�����ł̓J�o�[�ł��Ȃ�

- �ŋ߂̎��Âɍ��������t�����ł����H

- �u�ǂ����������ŁA���ɑ��āA��������炦��̂��v�����ɂ߂�

- ����ی��̖����́u�����Ƃ������Ɂg�I�����h�����߂Ȃ��v����

- ����ɂȂ��Ă��g������������Ȃ��ꍇ�h������

- ����ɂȂ��Ă������g������ꍇ�h�Ƃ́H

- ����ی���I�ԂƂ��̃`�F�b�N�|�C���g

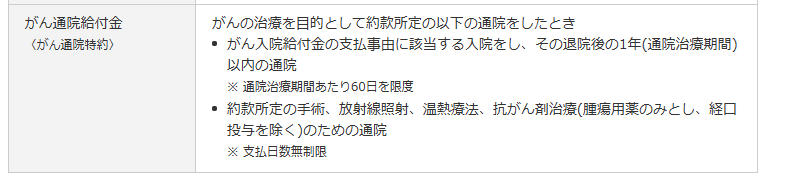

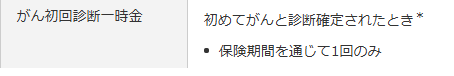

- �f�f���t�� or ���Ì����t���̑I�ѕ�

- ��i��ÁE���R�f�Ó���̏d�v��

- �����炪��ی���I�ԂȂ�H�V���v����3�̃`�F�b�N�|�C���g

- �������̂Ƃ��ɍ���Ȃ����߂ɍ�����ی�����������

��������Ƃ����̂́A����זE���畆��S���̕\�ʂɂƂǂ܂��Ă��āA�܂��[���g�D�⑼�̑���ւ͓]�ڂ��Ă��Ȃ���Ԃ̏Ǐ�������܂��B

����ی��̏��i�ɂ́A����̃X�e�[�W�ɂ���ċ��t�z���ς��^�C�v������A���ɏ�������������g�X�e�[�W0�h�ƌĂ��i�K�����ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł��B

�����������p�Ő؏�����Ύ��Â���������P�[�X�������A��Ô����قǂ�����Ȃ��Ƃ����̂���ʓI�ł��B���ہA�ی���Ђɂ���Ă͏�������ł̈ꎞ����10%〜50%�Ƃ��Ă��鏤�i������܂��B

����ی��̏��i�ɂ́A����̃X�e�[�W�ɂ���ċ��t�z���ς��^�C�v������A���ɏ�������������g�X�e�[�W0�h�ƌĂ��i�K�����ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł��B

�����������p�Ő؏�����Ύ��Â���������P�[�X�������A��Ô����قǂ�����Ȃ��Ƃ����̂���ʓI�ł��B���ہA�ی���Ђɂ���Ă͏�������ł̈ꎞ����10%〜50%�Ƃ��Ă��鏤�i������܂��B

�c�c�ł������łЂƂl���Ă݂Ă��������B

���K�I�ȕ��S�����Ȃ��Ƃ͂����A�u����v�Ƃ������t�̏Ռ���A�f�f����̕s������͂ǂ��ł��傤���H

�����u����̈����O�ł��v�ƍ�����ꂽ�� �u���̂܂ܐi�s������H�v�u�Ĕ��́H�v�u�d���ǂ����悤�H�v�A����ȕs���������Ă���͂��ł��B

����ɂ��̂Ƃ��A�u���H�ꎞ��10���~�����o�Ȃ��́H�v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����A���_�I�ɂ��_���[�W���邱�ƂɂȂ�܂���ˁB

����ی��͓����Ă���Έ��S�A�ł͂Ȃ��u�ǂ̒i�K�łǂꂭ�炢���邩��m���Ă����v���Ƃ��{���̈��S�ɂȂ���܂��B

�u���Ȃ��̂���ی��A�����������Ƃ����牽%�̋��t�����܂����H�v

����������đ����ł��Ȃ��Ȃ�A�����������g�̏،����`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

���K�I�ȕ��S�����Ȃ��Ƃ͂����A�u����v�Ƃ������t�̏Ռ���A�f�f����̕s������͂ǂ��ł��傤���H

�����u����̈����O�ł��v�ƍ�����ꂽ�� �u���̂܂ܐi�s������H�v�u�Ĕ��́H�v�u�d���ǂ����悤�H�v�A����ȕs���������Ă���͂��ł��B

����ɂ��̂Ƃ��A�u���H�ꎞ��10���~�����o�Ȃ��́H�v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����A���_�I�ɂ��_���[�W���邱�ƂɂȂ�܂���ˁB

����ی��͓����Ă���Έ��S�A�ł͂Ȃ��u�ǂ̒i�K�łǂꂭ�炢���邩��m���Ă����v���Ƃ��{���̈��S�ɂȂ���܂��B

�u���Ȃ��̂���ی��A�����������Ƃ����牽%�̋��t�����܂����H�v

����������đ����ł��Ȃ��Ȃ�A�����������g�̏،����`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

��������̋��t�����ɉ����āA�����ЂƂC���������̂�

�u�R������Á����ׂĂ����t�Ώہv�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�u�R������Â��Ă���̂ɋ��t����Ȃ������v����Ȗ₢���킹�����̂Ƃ���ɂ��������Ă��܂��B

�u�R����܂͒��˂�ł��Áv���Ǝv�����������悤�ł����A�ŋ߂̂��ÁA���ɒʉ@�^���Â����S�ɂȂ��Ă��Ă��钆�ŁA��������ރ^�C�v�̍R����܁��o���R����܂������Ă��܂��B

���������ݖ�̍R����܁i�o�����^�j�����t�̑ΏۊO�ɂȂ�P�[�X���ӊO�Ƒ����̂������ł��B

�u�R������Â��Ă���̂ɋ��t����Ȃ������v����Ȗ₢���킹�����̂Ƃ���ɂ��������Ă��܂��B

�u�R����܂͒��˂�ł��Áv���Ǝv�����������悤�ł����A�ŋ߂̂��ÁA���ɒʉ@�^���Â����S�ɂȂ��Ă��Ă��钆�ŁA��������ރ^�C�v�̍R����܁��o���R����܂������Ă��܂��B

���������ݖ�̍R����܁i�o�����^�j�����t�̑ΏۊO�ɂȂ�P�[�X���ӊO�Ƒ����̂������ł��B

����ی��̃p���t���b�g�ɂ́u�R������Â̏ꍇ�����~���t�v�Ƒ傫�������Ă���̂ɁA

�悭����Ə��������}�[�N�Łu���o�����^�ɂ����̂͏����v�Ə�����Ă����肵�܂��B

����ی���I�ԂƂ��ɂ͏����Ȓ��ӏ����܂ł�������m�F���Ă��������ˁB

���Ȃ��̂���ی��A���ݖ�ł����t����܂����H�������`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�悭����Ə��������}�[�N�Łu���o�����^�ɂ����̂͏����v�Ə�����Ă����肵�܂��B

����ی���I�ԂƂ��ɂ͏����Ȓ��ӏ����܂ł�������m�F���Ă��������ˁB

���Ȃ��̂���ی��A���ݖ�ł����t����܂����H�������`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�u����Ɛf�f���ꂽ��100���~���炦��ی��ɓ����Ă��邩��A���v�v�Ǝv���Ĉ��S���Ă��܂��H

�����̕������S�ޗ��Ƃ��ċ�����u����f�f���t���v�B

�������A�����g2��ڈȍ~�h�̋��t�ɂ��ẮA���ӂ��ׂ��_������܂��B

�����ł����u2��ځv�Ƃ́A�ŏ��̂���f�f��Ɏ��Â𑱂��āA1�N�E2�N�ƌo�߂������ƂɁA�Ăт���̐f�f�����ꍇ�̂��Ƃł��B���ɁA����͎��Â�����������P�[�X�������A�u���Â��I������悤�Ɍ����Ă��Ĕ��E�p�����Â��K�v�ɂȂ�v���Ƃ́A�����Ē���������܂���B

���� �Â��^�C�v�̂���ی��ł́A�u�f�f���t����1���o�Ȃ��v�Ƃ������i�����Ȃ��Ȃ��̂������ł��B

�����̕������S�ޗ��Ƃ��ċ�����u����f�f���t���v�B

�������A�����g2��ڈȍ~�h�̋��t�ɂ��ẮA���ӂ��ׂ��_������܂��B

�����ł����u2��ځv�Ƃ́A�ŏ��̂���f�f��Ɏ��Â𑱂��āA1�N�E2�N�ƌo�߂������ƂɁA�Ăт���̐f�f�����ꍇ�̂��Ƃł��B���ɁA����͎��Â�����������P�[�X�������A�u���Â��I������悤�Ɍ����Ă��Ĕ��E�p�����Â��K�v�ɂȂ�v���Ƃ́A�����Ē���������܂���B

���� �Â��^�C�v�̂���ی��ł́A�u�f�f���t����1���o�Ȃ��v�Ƃ������i�����Ȃ��Ȃ��̂������ł��B

�܂��A2��ڂ̋��t�������Ă��A

�u���t�ɂ͓��@���K�v�v�Ƃ���Ă�����̂�����܂��B

�ŋ߂̂��ÁA���ɍĔ���]�ڂɑ��鎡�ẤA�ʉ@�ōs���̂�������O�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

�R������Â��A�O���Ŗ������Ď���ŕ��p����悤�Ȍ`���嗬�ł��B

�u�ی��ɓ����Ă����̂ɁA2�N�ڂ̎��Âŋ��t����Ȃ������v�Ƃ������o���͂悭�����܂��B

�����炱���A�����������߂������̂��A�ŐV�̂���ی��Ɍ��������Ƃł��B

�ŋ߂̂���ی��ł́A�f�f���t�������������v�ɂȂ��Ă��鏤�i�������Ă��܂��B�u�ʉ@���ł��v�u���@��Ȃ��Ă��v���t�ΏۂɂȂ�悤�A�ŋ߂̈�ÃX�^�C���ɍ������`�Őv����Ă��܂��B

�R������Â��A�O���Ŗ������Ď���ŕ��p����悤�Ȍ`���嗬�ł��B

�u�ی��ɓ����Ă����̂ɁA2�N�ڂ̎��Âŋ��t����Ȃ������v�Ƃ������o���͂悭�����܂��B

�����炱���A�����������߂������̂��A�ŐV�̂���ی��Ɍ��������Ƃł��B

�ŋ߂̂���ی��ł́A�f�f���t�������������v�ɂȂ��Ă��鏤�i�������Ă��܂��B�u�ʉ@���ł��v�u���@��Ȃ��Ă��v���t�ΏۂɂȂ�悤�A�ŋ߂̈�ÃX�^�C���ɍ������`�Őv����Ă��܂��B

�����g�ɖ₢�����Ă݂Ă��������B�u���̂���ی��A�������Â���������2�N�ڂɍĐf�f���ꂽ��A�Ăы��t�����H�v���̎���Ɂu�͂��v�Ǝ��M�������ē������Ȃ��Ȃ�A�܂��͕ی��،����m�F���Ă݂Ă��������B

����́g�f�f���ꂽ�u�ԁh�����A���̌�̎��Â̌p���ɂ����A����������������B

�ی��̖����́A�u��������������Ȃ������v����������x���Ă���邱�Ƃł��B���̓_�������������ŁA�����̈��S���͑傫���ς���Ă��܂���B

����́g�f�f���ꂽ�u�ԁh�����A���̌�̎��Â̌p���ɂ����A����������������B

�ی��̖����́A�u��������������Ȃ������v����������x���Ă���邱�Ƃł��B���̓_�������������ŁA�����̈��S���͑傫���ς���Ă��܂���B

����ی��͂���Ȃ��Ƃ����ӌ��̕����悭��������邱�Ƃ� �u���z�×{��x�ň�Ô�͗}�����邩��A�ی��͂���Ȃ��ł���ˁH�v�ł��B

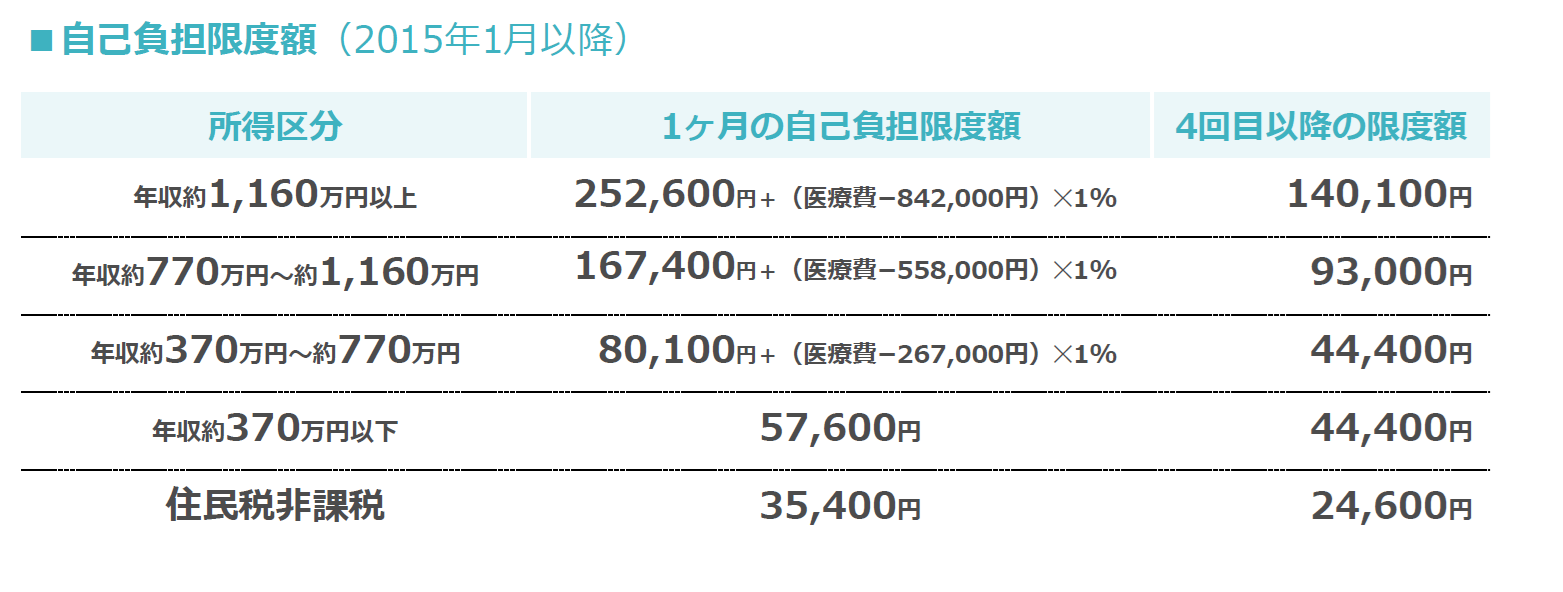

�������ɍ��z�×{��x�ł͌��̎��ȕ��S�ɂ͏�������邽�߁A70���~�̎��Ô�ł����ۂ̎x������8〜10���~���x�ōςޏꍇ������A�Ƃ����悤�Ȗ{���ɂ��肪�������x�ł��B

�������ɍ��z�×{��x�ł͌��̎��ȕ��S�ɂ͏�������邽�߁A70���~�̎��Ô�ł����ۂ̎x������8〜10���~���x�ōςޏꍇ������A�Ƃ����悤�Ȗ{���ɂ��肪�������x�ł��B

���������z�×{��x�ł́A�ی��f�Ấg��Ís�ׂɂ����鎩�ȕ��S�h�����J�o�[����܂����B

�܂�A����ȊO�̎x�o�A���Ƃ������z�x�b�h��A��ʔ�A�H��A�ی��K�p�O�̖��Ȃǂ͈�ؑΏۊO�ɂȂ�܂��B

����Ɍ����A���@��ʉ@�Ŏd�����x���Ƃɂ������̌������l����K�v������܂��B

�@�� ���z�x�b�h��F1��1���~ �~ 10����10���~

�@�� �ʉ@��ʔ�F1��~ �~ ��4��Ō�1��〜2���~

�@�� �T�v����h�{�H�A�E�B�b�O�Ȃǂ̔��i��

�@�� �����Ȃ��Ԃ̎����̌�����A�L�x�E���a�蓖�̌��E

����ł��A�u���ꂮ�炢�Ȃ玩���ʼn��Ƃ��ł������v�Ǝv���邩������܂���B

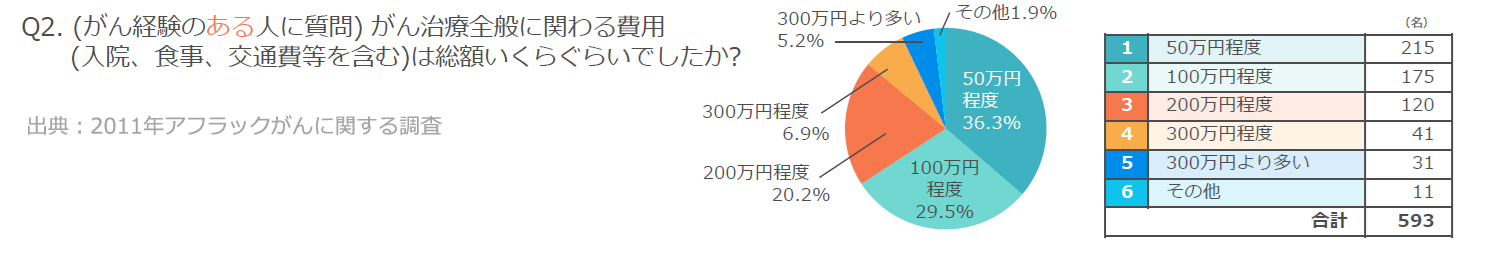

���ہA���v�I�ɂ́A����ɂȂ��Ă�200���~�����̎��ȕ��S�Ɏ��܂��Ă���l���S�̂�3����2�ƌ����Ă��܂��B

�u��������ی��͂���Ȃ���ˁH�v�Ƃ����l�����A�����ł��܂��B

����ɂȂ��Ă��A�����ɉ��S���~��������킯�ł͂���܂���B�ł��A �u�������C�ɂ����A�����Ȃ����Â�I�ׂ��ԁv������ɂ́A�܂Ƃ܂����������t�������Ă������Ǝv���̂ł��B

�u200���~�̎��ȕ��S�v�����a���ł܂��Ȃ�����́A�ی��͕s�v��������܂���B�ł��A�����̕ϓ�������ꍇ�⋳���A�Z��[���ȂǑ��̎x�o�������Ă���l�ȂǂɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���܂��B

�g�����h�̂Ƃ��ɂ����̐S�z�����Ȃ��čςށB���̐��_�I�Ȉ��S�������A����ی��̍ő�̖������Ƃ����܂��B

�܂�A����ȊO�̎x�o�A���Ƃ������z�x�b�h��A��ʔ�A�H��A�ی��K�p�O�̖��Ȃǂ͈�ؑΏۊO�ɂȂ�܂��B

����Ɍ����A���@��ʉ@�Ŏd�����x���Ƃɂ������̌������l����K�v������܂��B

�@�� ���z�x�b�h��F1��1���~ �~ 10����10���~

�@�� �ʉ@��ʔ�F1��~ �~ ��4��Ō�1��〜2���~

�@�� �T�v����h�{�H�A�E�B�b�O�Ȃǂ̔��i��

�@�� �����Ȃ��Ԃ̎����̌�����A�L�x�E���a�蓖�̌��E

����ł��A�u���ꂮ�炢�Ȃ玩���ʼn��Ƃ��ł������v�Ǝv���邩������܂���B

���ہA���v�I�ɂ́A����ɂȂ��Ă�200���~�����̎��ȕ��S�Ɏ��܂��Ă���l���S�̂�3����2�ƌ����Ă��܂��B

�u��������ی��͂���Ȃ���ˁH�v�Ƃ����l�����A�����ł��܂��B

����ɂȂ��Ă��A�����ɉ��S���~��������킯�ł͂���܂���B�ł��A �u�������C�ɂ����A�����Ȃ����Â�I�ׂ��ԁv������ɂ́A�܂Ƃ܂����������t�������Ă������Ǝv���̂ł��B

�u200���~�̎��ȕ��S�v�����a���ł܂��Ȃ�����́A�ی��͕s�v��������܂���B�ł��A�����̕ϓ�������ꍇ�⋳���A�Z��[���ȂǑ��̎x�o�������Ă���l�ȂǂɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���܂��B

�g�����h�̂Ƃ��ɂ����̐S�z�����Ȃ��čςށB���̐��_�I�Ȉ��S�������A����ی��̍ő�̖������Ƃ����܂��B

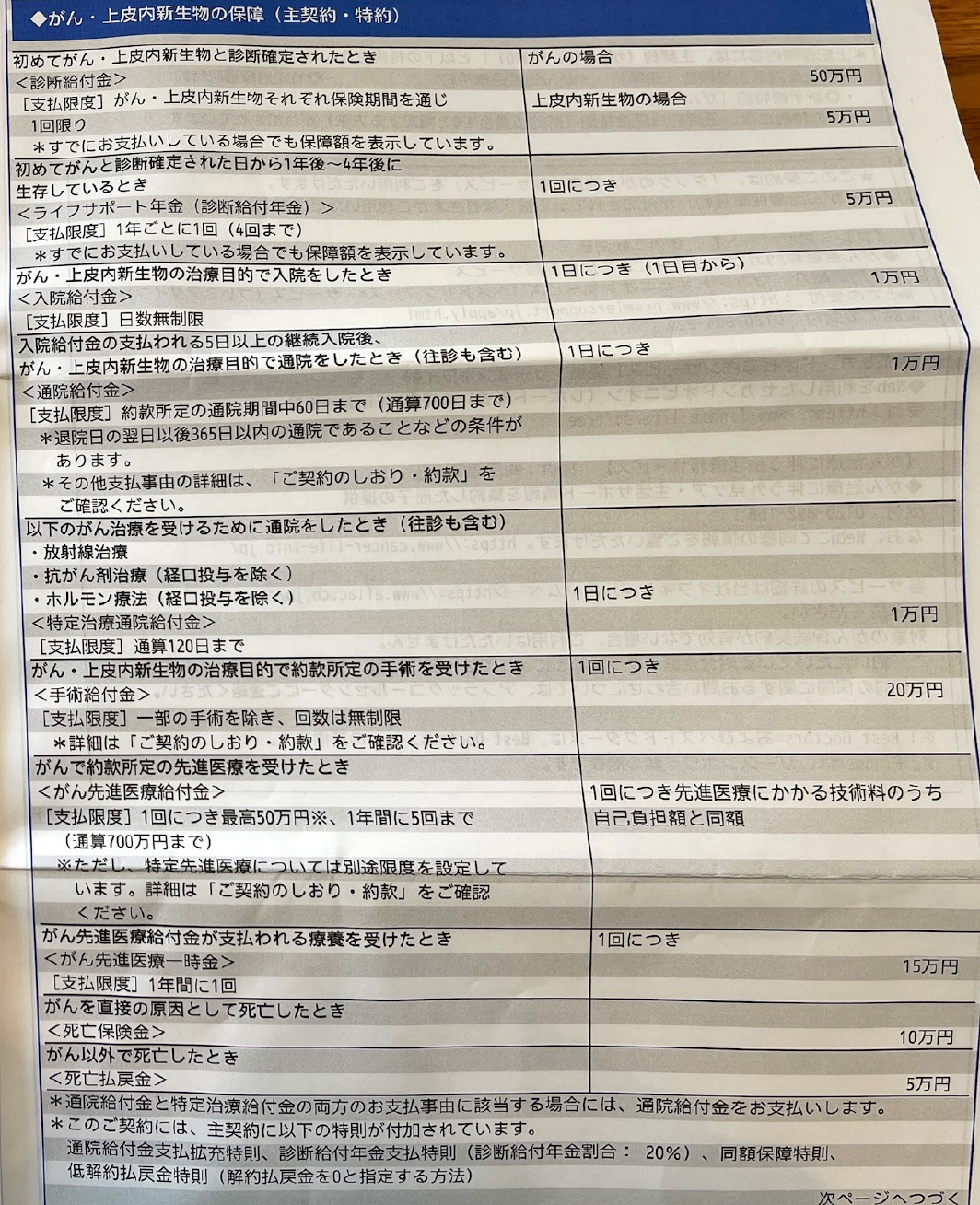

����ی��ɓ����Ă��Ă��A�g�ʉ@�ł͋��t����Ȃ��h�Ƃ����P�[�X���悭�����܂��B

���ɁA������ƑO�̂���ی����Õی��ɕt��������^�C�v�ł́A�f�f���t���́g2��ڈȍ~�h��ʉ@���t����

�@���@�u�����ȏ���@���邱�Ɓv

�@���@�u��p�����Ɓv

�Ȃǂ̏��������Ȃ��Ǝx�����Ȃ��Ƃ����v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B

�ŋ߂̂��Â͓��@������A�ʉ@�������Ă��܂��B����Ȃ̂ɁA���t�̏������g���@���肫�h���ƁA���t������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Œ��ӂ��Ă��������B

�u�R����܂�_�H�ŎA���ݖ�Ŏ���Â����Ă���A�ł��g���@�����Ă��Ȃ��h���狋�t�̑ΏۊO�������v�Ƃ������q�l����������Ⴂ�܂����B�������Âł��A���t�̗L���������ЂƂŕς���Ă��܂��܂��B

���Ȃ��̕ی��͒ʉ@���Âł������Ƌ��t�����v�ł����H�܂��͈�x�A���t�������������Ă݂Ă��������B

�@���@�u�����ȏ���@���邱�Ɓv

�@���@�u��p�����Ɓv

�Ȃǂ̏��������Ȃ��Ǝx�����Ȃ��Ƃ����v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B

�ŋ߂̂��Â͓��@������A�ʉ@�������Ă��܂��B����Ȃ̂ɁA���t�̏������g���@���肫�h���ƁA���t������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Œ��ӂ��Ă��������B

�u�R����܂�_�H�ŎA���ݖ�Ŏ���Â����Ă���A�ł��g���@�����Ă��Ȃ��h���狋�t�̑ΏۊO�������v�Ƃ������q�l����������Ⴂ�܂����B�������Âł��A���t�̗L���������ЂƂŕς���Ă��܂��܂��B

���Ȃ��̕ی��͒ʉ@���Âł������Ƌ��t�����v�ł����H�܂��͈�x�A���t�������������Ă݂Ă��������B

���������ی��ɓ����Ă���̂ɂ������Â��n�܂��Ă݂�Ɓu�����A���ꋋ�t����Ȃ��́I�H�v�Ƃ������Ƃ��ӊO�Ƃ��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����ˁB

�����Ƃ����Ƃ��ɍ���Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�������t�̑ΏۂɂȂ邩����������c�����Ă��������ł��B����ی��ɂׂ͍��������������̂łƂ��ɒ��ӂ��K�v�ł��B

�u�ʉ@���t���v��u�R������Ë��t���v�Ȃǂ̖��O��������Ă��邩��Ƃ����āA���ׂĂ̎��Â��ΏۂɂȂ�킯�ł͂���܂���B

���ۂ��u���ȏ�̒ʉ@���K�v�v�E�u���ÊJ�n����Z���ȓ��v�ȂǁA�ׂ������������Ă������Ƃ�����܂��B

�ی��́g���O�h�����ł͂Ȃ��ׂ����g�����h�܂ł����Ă����Ȃ��ƁA�{���ɋ��t����邩�͂킩��Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��傤�B

����ی��̃p���t���b�g��،��ɂ́A�m���Ɂu���t���e�v��������Ă��܂��B

�ł��A�u�ǂ����������ŁA���ɑ��āA��������炦��̂��v�܂ł͈ӎ����ēǂ�ł��Ȃ��l���唼�ł��B

������A�_�ނ���x�J���āA���t�ΏۂƂȂ鎡�Â̏������m�F���邱���B

�������e���悭�킩��Ȃ���A�ی���Ђ�t�@�C�i���V�����v�����i�[�ɑ��k���Ă����̂����S�ł��B

�����Ƃ����Ƃ��ɍ���Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�������t�̑ΏۂɂȂ邩����������c�����Ă��������ł��B����ی��ɂׂ͍��������������̂łƂ��ɒ��ӂ��K�v�ł��B

�u�ʉ@���t���v��u�R������Ë��t���v�Ȃǂ̖��O��������Ă��邩��Ƃ����āA���ׂĂ̎��Â��ΏۂɂȂ�킯�ł͂���܂���B

���ۂ��u���ȏ�̒ʉ@���K�v�v�E�u���ÊJ�n����Z���ȓ��v�ȂǁA�ׂ������������Ă������Ƃ�����܂��B

�ی��́g���O�h�����ł͂Ȃ��ׂ����g�����h�܂ł����Ă����Ȃ��ƁA�{���ɋ��t����邩�͂킩��Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��傤�B

����ی��̃p���t���b�g��،��ɂ́A�m���Ɂu���t���e�v��������Ă��܂��B

�ł��A�u�ǂ����������ŁA���ɑ��āA��������炦��̂��v�܂ł͈ӎ����ēǂ�ł��Ȃ��l���唼�ł��B

������A�_�ނ���x�J���āA���t�ΏۂƂȂ鎡�Â̏������m�F���邱���B

�������e���悭�킩��Ȃ���A�ی���Ђ�t�@�C�i���V�����v�����i�[�ɑ��k���Ă����̂����S�ł��B

����܂ł��Âɂ�����R�X�g�⋋�t�̒��ӓ_�����b�����Ă��܂����B�ł����A���������ɂȂ������ׂĂ̐l�������ŋ�J����킯�ł͂Ȃ��Ƃ�������������܂��B��������Âɒm���Ă��������|�C���g�ł��B

����o���҂̃A���P�[�g�����Ȃǂɂ��Ǝ��Ô�{��ʔ�{���̑��̎��ȕ��S���܂߂Ă��A200���~�����������l����4����3���߂Ă��܂��B

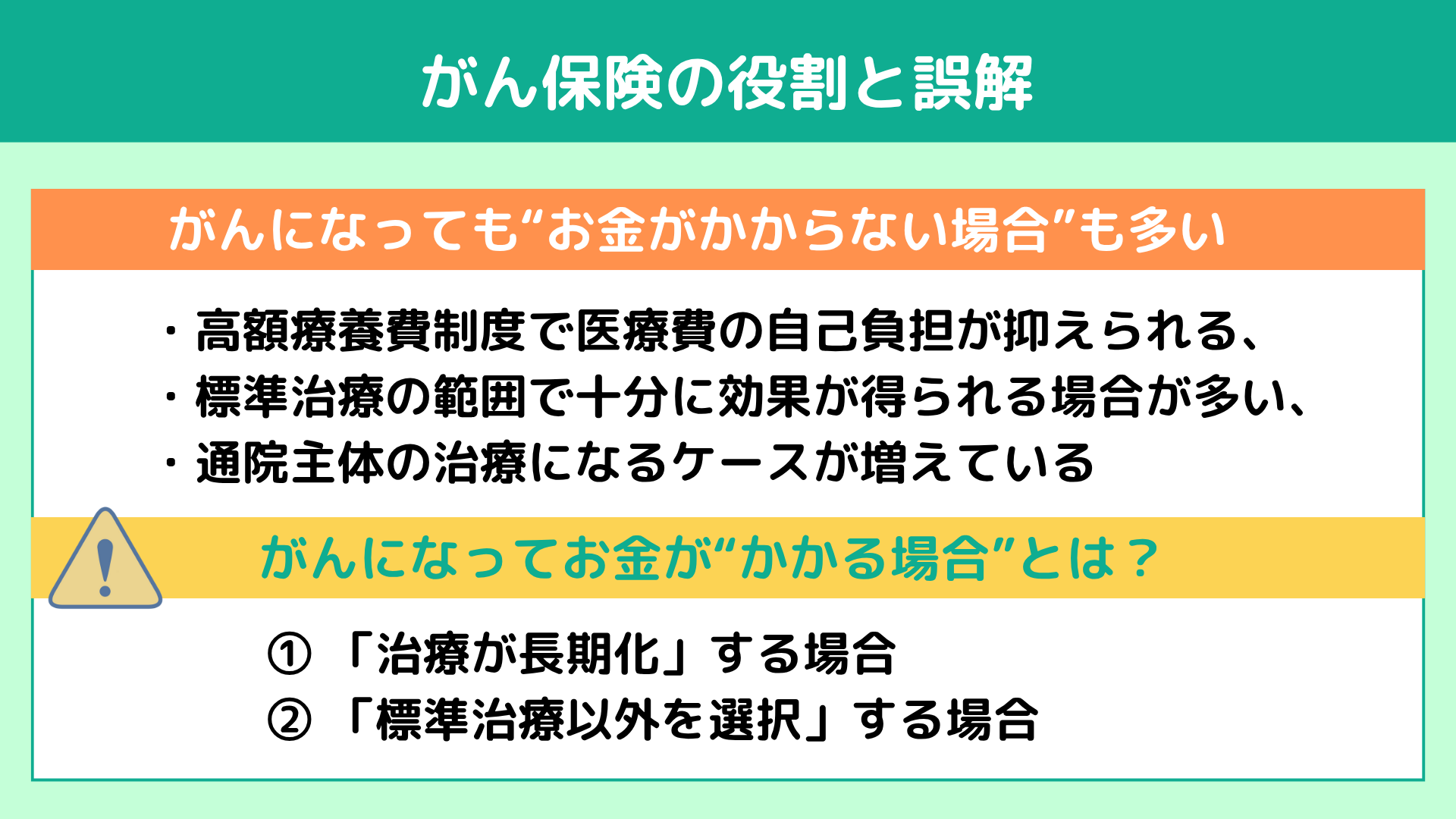

����͂Ȃ����Ƃ�����

�@�� ���z�×{��x�̂������ň�Ô�̎��ȕ��S���}������@

�@�� �W�����Â͈̔͂ŏ\���Ɍ��ʂ�������ꍇ������

�@�� ���@���Ԃ��Z�k����A�ʉ@��̂̎��ÂɂȂ�P�[�X�������Ă���

���̂悤�Ȕw�i������܂��B

�������A������̌�����ׂ����o��͂���܂����A���~��ƌv�̒��ŏ\���Ή��ł����Ƃ����l������������܂����B

�܂�A�g���j�Y�h�A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����v�⎖�Ⴉ�猩���܂��B

�����������������܂���Ɓu�N�ɂł�����ی�����ΕK�v�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����l�������ꗝ����܂��B

���Ƃ��A

�@�� �\���Ȓ��~������

�@�� �ƌv�̃L���b�V���t���[�ɗ]�T������

�@�� �Ƒ��\������������肵�Ă���

����ȕ��ł���A����ی��͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂锻�f�������I�ł��B

�t����������s���̏o��ɑ���������s���ȕ��́A���t���e���������������m�F���Ă���ی��Ŕ�����A�Ƃ����̂��L�͂ȑI�����ł��B

�܂�厖�Ȃ̂́u�������������ƂɁA �����̃��X�N���e�x�ɍ�������������I���v���Ƃł��B

�@�� ���z�×{��x�̂������ň�Ô�̎��ȕ��S���}������@

�@�� �W�����Â͈̔͂ŏ\���Ɍ��ʂ�������ꍇ������

�@�� ���@���Ԃ��Z�k����A�ʉ@��̂̎��ÂɂȂ�P�[�X�������Ă���

���̂悤�Ȕw�i������܂��B

�������A������̌�����ׂ����o��͂���܂����A���~��ƌv�̒��ŏ\���Ή��ł����Ƃ����l������������܂����B

�܂�A�g���j�Y�h�A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����v�⎖�Ⴉ�猩���܂��B

�����������������܂���Ɓu�N�ɂł�����ی�����ΕK�v�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����l�������ꗝ����܂��B

���Ƃ��A

�@�� �\���Ȓ��~������

�@�� �ƌv�̃L���b�V���t���[�ɗ]�T������

�@�� �Ƒ��\������������肵�Ă���

����ȕ��ł���A����ی��͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂锻�f�������I�ł��B

�t����������s���̏o��ɑ���������s���ȕ��́A���t���e���������������m�F���Ă���ی��Ŕ�����A�Ƃ����̂��L�͂ȑI�����ł��B

�܂�厖�Ȃ̂́u�������������ƂɁA �����̃��X�N���e�x�ɍ�������������I���v���Ƃł��B

�u����ɂȂ��Ă�200���~�����Ɏ��܂�l��4����3���炢�v�Ƃ����̂́A����Ԃ���4����1�̐l��200���~�ȏ�̕��S���������Ă����Ƃ������Ƃł�����܂��B

������������₷���p�^�[���͑傫���Q����܂��B

������������₷���p�^�[���͑傫���Q����܂��B

�@ ���Â�����������ꍇ

�@ ���Â�����������ꍇ����͒����t�������a�C�ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B�Ĕ��\�h�̂��߂̍R������Â�A�]�ڂɑ���p�����Â����N�ɂ��킽�邱�Ƃ��B

���Â��������A��Ô�ȊO�̐����R�X�g��ʉ@��ʔ��Ȃǂ��ςݏオ���Ă����܂��B

���Â��������A��Ô�ȊO�̐����R�X�g��ʉ@��ʔ��Ȃǂ��ςݏオ���Ă����܂��B

�A �W�����ÈȊO��I������ꍇ

�A �W�����ÈȊO��I������ꍇ���Ƃ��A���R�f�Â��i��Â�I�������ꍇ�ł��B

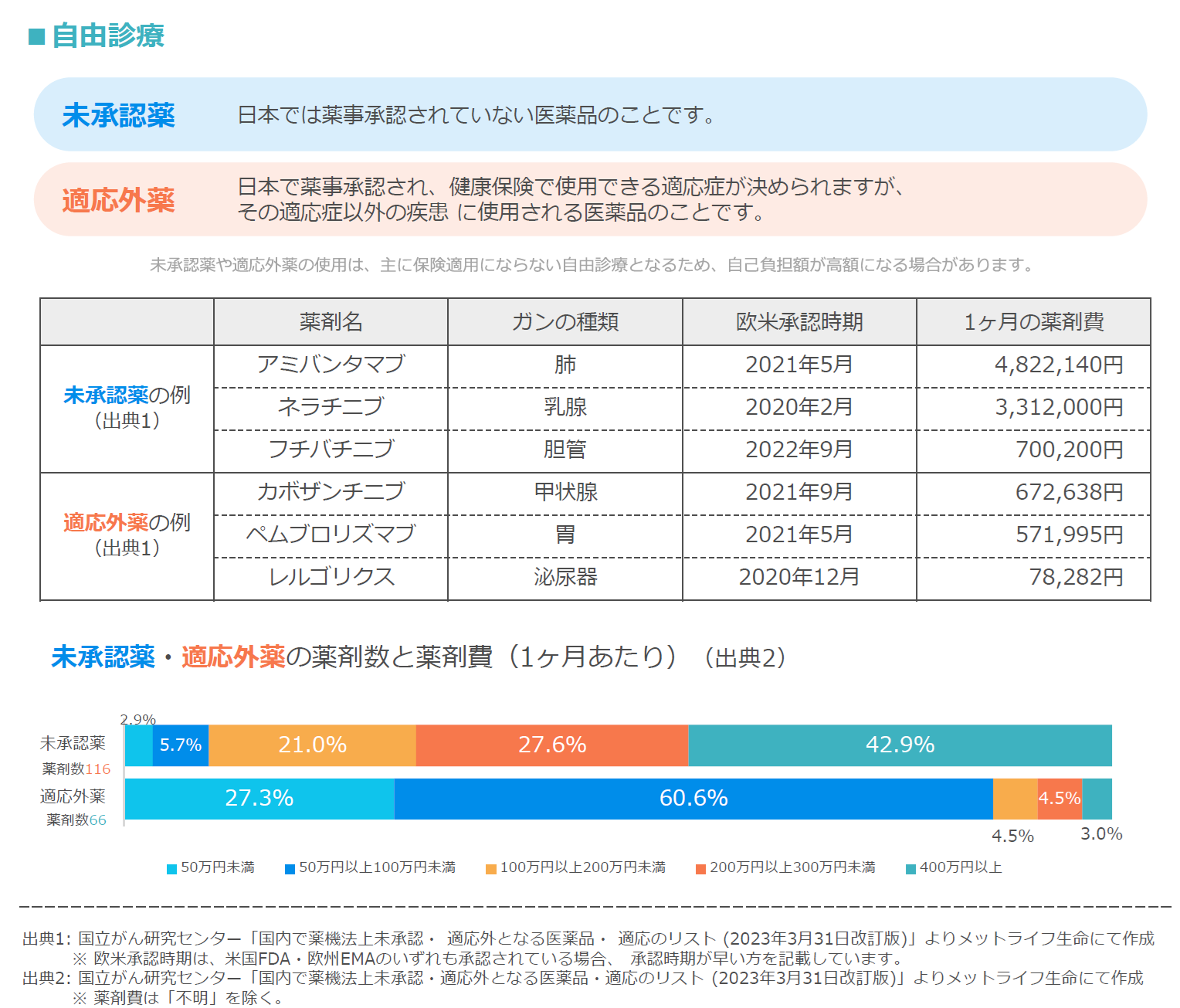

�W�����Âł͑Ή�������ꍇ��A�ŐV�̎��Ö@����]����ꍇ�A�ی��K�p�O�̎��Ô�͑S�z���ȕ��S�ɂȂ�܂��B1��̎��Â�100���~�P�ʁA�ꍇ�ɂ���Ă͔N�Ԑ��S���~���K�v�ɂȂ邱�Ƃ��B

�W�����Âł͑Ή�������ꍇ��A�ŐV�̎��Ö@����]����ꍇ�A�ی��K�p�O�̎��Ô�͑S�z���ȕ��S�ɂȂ�܂��B1��̎��Â�100���~�P�ʁA�ꍇ�ɂ���Ă͔N�Ԑ��S���~���K�v�ɂȂ邱�Ƃ��B

�������������ł��A

�u������̍Ĕ��\�h�̂��ߍR������Â�3�N�ȏ�p�����A��Ô�{������{��ʔ���܂߂�ƁA300���~�ȏ㕉�S�����v�Ƃ���������������Ⴂ�܂����B

�܂��A�x���ÂŎ��R�f�Â̖��I�����A���v500���~�قǂ̏o��������������B

���{�l�����́u�o�ϓI�ȗ]�T������������I�ׂ����ǁA�����Ȃ��Ȃ������������v�Ƙb����Ă��܂����B

�������S���������Ȃ�킯�ł͂���܂���B�ł��u�����Ƃ������Ɂg�I�����h�����߂Ȃ��v���߂ɂ́A���̔����͂�͂�L���ł��B

�@�� ���Â����������ꍇ�ł����S���Ēʂ���

�@�� �W�����ÊO�̑I�����o�ϓI�ȗ��R�Œ��߂Ȃ�

�����܂ŕ����āA�u�����͂ǂ������Ă����������낤�H�v�Ɗ������������邩������܂���B

���̏͂ł́A����ȕ��Ɍ����āu����ی���I�ԂƂ��̃`�F�b�N�|�C���g�v���ڂ������b���Ă����܂��B

�u������̍Ĕ��\�h�̂��ߍR������Â�3�N�ȏ�p�����A��Ô�{������{��ʔ���܂߂�ƁA300���~�ȏ㕉�S�����v�Ƃ���������������Ⴂ�܂����B

�܂��A�x���ÂŎ��R�f�Â̖��I�����A���v500���~�قǂ̏o��������������B

���{�l�����́u�o�ϓI�ȗ]�T������������I�ׂ����ǁA�����Ȃ��Ȃ������������v�Ƙb����Ă��܂����B

�������S���������Ȃ�킯�ł͂���܂���B�ł��u�����Ƃ������Ɂg�I�����h�����߂Ȃ��v���߂ɂ́A���̔����͂�͂�L���ł��B

�@�� ���Â����������ꍇ�ł����S���Ēʂ���

�@�� �W�����ÊO�̑I�����o�ϓI�ȗ��R�Œ��߂Ȃ�

�����܂ŕ����āA�u�����͂ǂ������Ă����������낤�H�v�Ɗ������������邩������܂���B

���̏͂ł́A����ȕ��Ɍ����āu����ی���I�ԂƂ��̃`�F�b�N�|�C���g�v���ڂ������b���Ă����܂��B

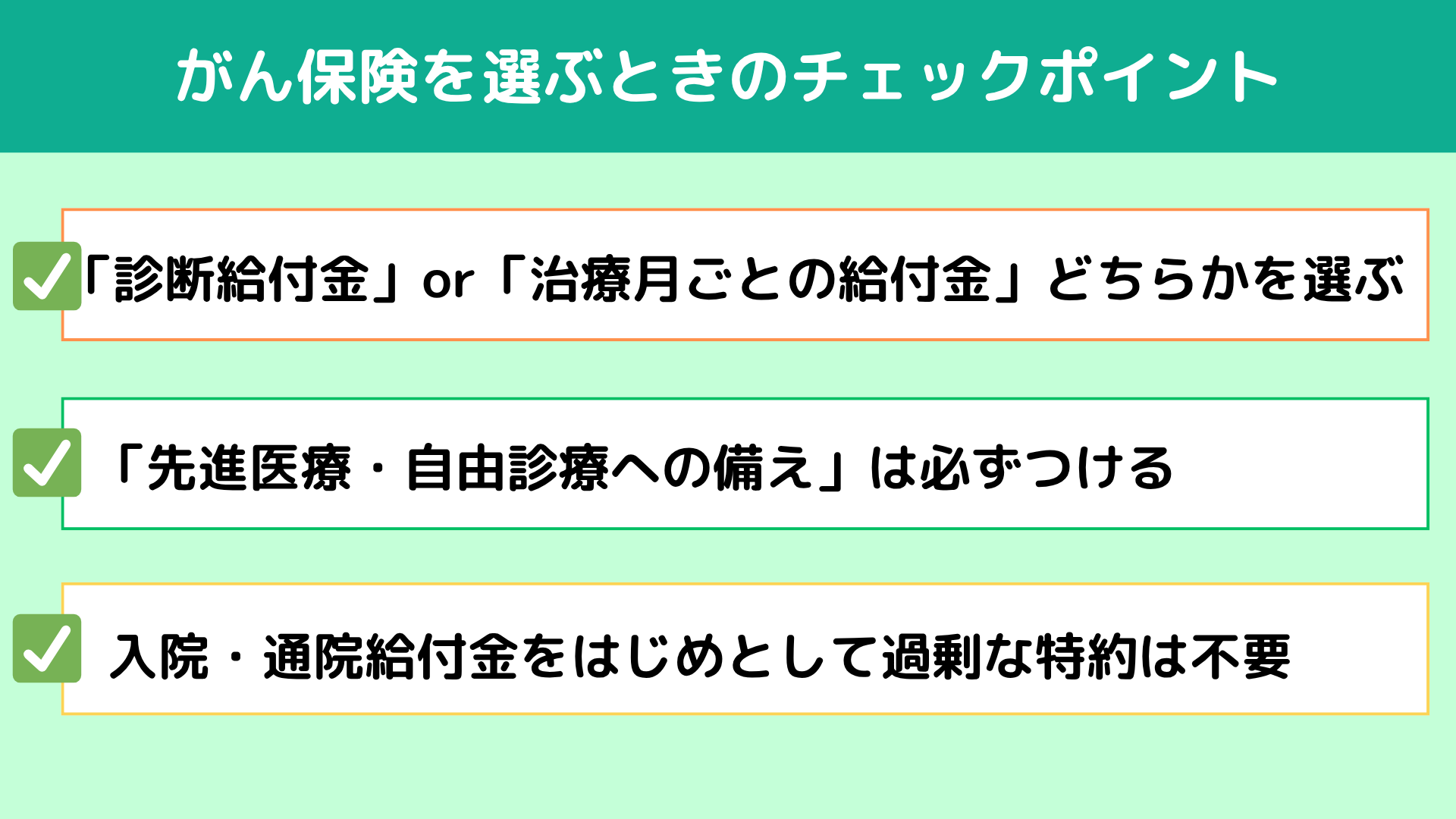

����ی��͍ŋ߂��܂��܂ȏ��i���o�Ă��܂��ˁB�ł��ŋ߂̎��ÃX�^�C���Ɣ�p�̂��������������Ɨ�������A�I�Ԃׂ��ۏ�̗D�揇�ʂ͎��͂ƂĂ��V���v���ł��B

�݂Ȃ���ɉ������Ăق����̂́g���@���z�h��g�ʉ@���z�h���厲�ɍl����̂́A�������̎���ɂ͍����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�ŋ߂̂��Â͊O�����S�A�Z�����@�����@�����������ɂȂ��Ă��܂��B

���@���z��ʉ@���z�ł́A�����Ƃ������̈��S�ɂ͂Ȃ���܂����B���̑���ɁA �g�f�f���t���^�h���g���Ì����t�^�h�A���̂Q�̂ǂ��炩���厲�ɑI��łق����Ǝv���Ă��܂��B

���@���z��ʉ@���z�ł́A�����Ƃ������̈��S�ɂ͂Ȃ���܂����B���̑���ɁA �g�f�f���t���^�h���g���Ì����t�^�h�A���̂Q�̂ǂ��炩���厲�ɑI��łق����Ǝv���Ă��܂��B

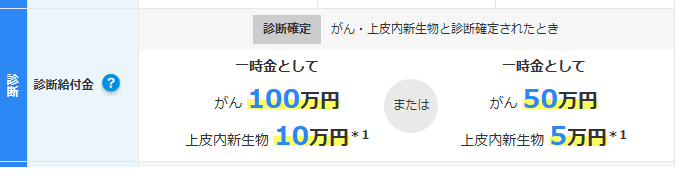

�f�f���t�^�̓���

�f�f���t�^�́A����Ɛf�f���ꂽ���ɂ܂Ƃ܂��������A��������100���~�O�オ�ꊇ�ł��炦������ł��B

���̋��t���́A���Ô���g1�N���O�����h���Ă��炤���o�ɋ߂��Ǝv���Ă��炤�ƕ�����₷���ł��B

���_�I�ɂ��Ȃ���S�����傫�� �w�Ƃ肠����100���~���邩��A���Â��������Ȃ�Ƃ��Ȃ�x�Ǝv���邭�炢�̌��ʂ�����܂��B

�����A����Ŏ��R�f�Â��i��Â̔�p�܂ł��ׂĂ܂��Ȃ��邩�Ƃ����Ɓc�c�����͕ʂ̘b�ł��B���̂��ߐf�f���t�^��I�ԏꍇ�ł��A��i��ÁE���R�f�Ó���͕K���t���Ă����܂��傤�B

���ƒ��ӂ��Ăق����̂́A �f�f���t�^�͕����t or �������^�C�v��I��ł��������ˁB

1���o�Ȃ��^�C�v���ƁA���Â������������Ƃ��ɍ��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̋��t���́A���Ô���g1�N���O�����h���Ă��炤���o�ɋ߂��Ǝv���Ă��炤�ƕ�����₷���ł��B

���_�I�ɂ��Ȃ���S�����傫�� �w�Ƃ肠����100���~���邩��A���Â��������Ȃ�Ƃ��Ȃ�x�Ǝv���邭�炢�̌��ʂ�����܂��B

�����A����Ŏ��R�f�Â��i��Â̔�p�܂ł��ׂĂ܂��Ȃ��邩�Ƃ����Ɓc�c�����͕ʂ̘b�ł��B���̂��ߐf�f���t�^��I�ԏꍇ�ł��A��i��ÁE���R�f�Ó���͕K���t���Ă����܂��傤�B

���ƒ��ӂ��Ăق����̂́A �f�f���t�^�͕����t or �������^�C�v��I��ł��������ˁB

1���o�Ȃ��^�C�v���ƁA���Â������������Ƃ��ɍ��邱�ƂɂȂ�܂��B

���Ì����t�^�̓���

���Ì����t�^�́A���Â��������ƂɈ��z�������^�C�v�̕ۏ�ł��B

�ŋ߂̂��Â͍R������Â���ː����Â������ɂ킽��P�[�X�������ł��B���������ꍇ�������������苋�t���o��̂����̃^�C�v�̋����ł��B

�ƌv�̎������������Ƃ������S�ł����A���Â������Ă����t���p�����ē����̂ŁA�����̎x���ɂȂ�܂��B

�ی�������r�I���[�Y�i�u���ȏ��i�������̂ŁA �R�X�g�p�t�H�[�}���X�I�ɂ͂�����̕����D��Ă����Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�����������A���R�f�ÁE��i��Ó���͕K�{�ł��B���Â̑I���������߂Ȃ����߂ɁA�����͕K���t���Ă����Ă��������B

�ł͂ǂ��炪�����Ȃ́H�ƕ�����邱�Ƃ������̂ł����c�c�����A�ǂ���ł��{���I�ȍ��͂���قǂ���܂���B

���̂��ߕی����Ƃ̃o�����X�őI�ׂ�OK�ł��B

�@✔︎�@���~����⏭�Ȃ����͐f�f���t�^�i������^�K�{�j

�@✔︎�@�R�X�g�d���{�ƌv��U��D�悵�������͎��Ì����t�^

�ŗǂ��Ǝv���܂��B

�厖�Ȃ̂́A �g���@���z��ʉ@���z�^�ɗ��炸�A�f�f���t or ���Ì����t�{���R�f�Ó���h�Ƃ����\���ɂ��邱���ł��B���ꂪ���̎���ɍ������A����ی��̑I�ѕ����Ƃ����܂��B

�ŋ߂̂��Â͍R������Â���ː����Â������ɂ킽��P�[�X�������ł��B���������ꍇ�������������苋�t���o��̂����̃^�C�v�̋����ł��B

�ƌv�̎������������Ƃ������S�ł����A���Â������Ă����t���p�����ē����̂ŁA�����̎x���ɂȂ�܂��B

�ی�������r�I���[�Y�i�u���ȏ��i�������̂ŁA �R�X�g�p�t�H�[�}���X�I�ɂ͂�����̕����D��Ă����Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�����������A���R�f�ÁE��i��Ó���͕K�{�ł��B���Â̑I���������߂Ȃ����߂ɁA�����͕K���t���Ă����Ă��������B

�ł͂ǂ��炪�����Ȃ́H�ƕ�����邱�Ƃ������̂ł����c�c�����A�ǂ���ł��{���I�ȍ��͂���قǂ���܂���B

���̂��ߕی����Ƃ̃o�����X�őI�ׂ�OK�ł��B

�@✔︎�@���~����⏭�Ȃ����͐f�f���t�^�i������^�K�{�j

�@✔︎�@�R�X�g�d���{�ƌv��U��D�悵�������͎��Ì����t�^

�ŗǂ��Ǝv���܂��B

�厖�Ȃ̂́A �g���@���z��ʉ@���z�^�ɗ��炸�A�f�f���t or ���Ì����t�{���R�f�Ó���h�Ƃ����\���ɂ��邱���ł��B���ꂪ���̎���ɍ������A����ی��̑I�ѕ����Ƃ����܂��B

��i��ÁE���R�f�Ó���͐f�f���t�^�ł����Ì����t�^�ł��K�{�ł��B�ǂ�����I��ł��A���ꂾ���͕K���t���Ă����Ăق����Ǝv���Ă��܂��B

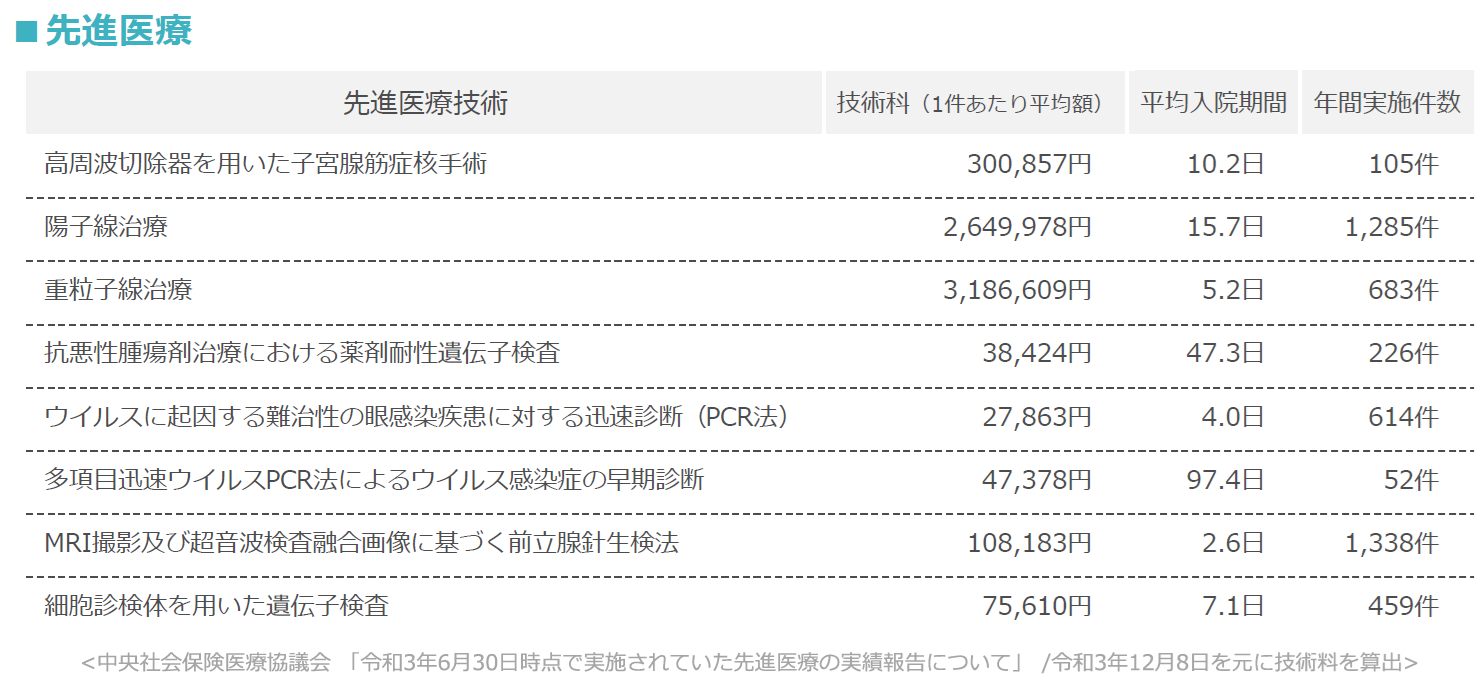

���Â͕W�����Â𒆐S�ɍs���̂���{�ł��B

�W�����ÂƂ����̂́A�Ȋw�I�ȃG�r�f���X��������Ɗm�F����Č��ʂ��F�߂��Ă��鎡�Ö@�ł��B�t�Ɍ����ƁA���R�f�Â��i��Â͂��̕W�����Ấg�O���h�ɂ��鎡�ÂɂȂ�܂��B

���̂��߁A���ۂɎ��R�f�Â��i��Â��g���@��͂���قǍ����͂���܂���B

���Ƃ��A�d���q�����Â�z�q�����ÂƂ��������̂��A���łɌ��ʂ��F�߂��ĕی��f�Ái���W�����Áj�ɑg�ݍ��܂ꂽ���Â������Ă��Ă��܂��B

���Â͕W�����Â𒆐S�ɍs���̂���{�ł��B

�W�����ÂƂ����̂́A�Ȋw�I�ȃG�r�f���X��������Ɗm�F����Č��ʂ��F�߂��Ă��鎡�Ö@�ł��B�t�Ɍ����ƁA���R�f�Â��i��Â͂��̕W�����Ấg�O���h�ɂ��鎡�ÂɂȂ�܂��B

���̂��߁A���ۂɎ��R�f�Â��i��Â��g���@��͂���قǍ����͂���܂���B

���Ƃ��A�d���q�����Â�z�q�����ÂƂ��������̂��A���łɌ��ʂ��F�߂��ĕی��f�Ái���W�����Áj�ɑg�ݍ��܂ꂽ���Â������Ă��Ă��܂��B

��i��Â͕]���i�K�̎��Âł���A�g�����W�����ÂɂȂ邩������Ȃ��h���Â̈ꕔ�Ƃ����ʒu�Â��̂����ł��B�����炱���A�����ɉߓx�Ȋ��҂͎����Ȃ��Ƃ����̂��������p�����Ǝv���܂��B

�����A�����W�����ÂŌ��ʂ��Ȃ������Ƃ��ɁA��t����u���R�f�ÂƂ����I����������܂��v�ƒ�����ʂ̓[���ł͂���܂���B���̎��Ɂg�����̐S�z�őI�ׂȂ��h�Ƃ��������͔��������ł���ˁB�u���ʂ����邩������Ȃ��B�ł���p������������߂邵���Ȃ��v�Ƃ����͉̂������Ǝv���܂��B

�����Ă��� ��i��Ó���⎩�R�f�Ó���́A���͕ی������ƂĂ������A�����������ɐ��S�~���x�ł��B����ŁA���S���~〜�ꍇ�ɂ���Ă�1000���~�P�ʂ̔�p�������鎡�Âɂ���������Ȃ�ăR�X�p�����Q�ł��̂ŁA�K���t���Ă����܂��傤�B

�ł��������ȂƂ���A���̂��q�l�ł��A���Ò��Ɂg���R�f�Â����ۂɎg�����h�Ƃ����P�[�X�́A�قƂ�Ǖ����܂���B

�������g���R�f�ÁE��i��Ó����t���Ă������ƂŁA�S���I�Ɉ��S���ĕW�����Âɐ�O�ł����h�Ƃ������͂ƂĂ������ł��B

���ʓI�Ɏg��Ȃ������Ƃ��Ă��A�t���Ă����đ��͂Ȃ��Ƃ����̂����̎����ł��B

�����A�����W�����ÂŌ��ʂ��Ȃ������Ƃ��ɁA��t����u���R�f�ÂƂ����I����������܂��v�ƒ�����ʂ̓[���ł͂���܂���B���̎��Ɂg�����̐S�z�őI�ׂȂ��h�Ƃ��������͔��������ł���ˁB�u���ʂ����邩������Ȃ��B�ł���p������������߂邵���Ȃ��v�Ƃ����͉̂������Ǝv���܂��B

�����Ă��� ��i��Ó���⎩�R�f�Ó���́A���͕ی������ƂĂ������A�����������ɐ��S�~���x�ł��B����ŁA���S���~〜�ꍇ�ɂ���Ă�1000���~�P�ʂ̔�p�������鎡�Âɂ���������Ȃ�ăR�X�p�����Q�ł��̂ŁA�K���t���Ă����܂��傤�B

�ł��������ȂƂ���A���̂��q�l�ł��A���Ò��Ɂg���R�f�Â����ۂɎg�����h�Ƃ����P�[�X�́A�قƂ�Ǖ����܂���B

�������g���R�f�ÁE��i��Ó����t���Ă������ƂŁA�S���I�Ɉ��S���ĕW�����Âɐ�O�ł����h�Ƃ������͂ƂĂ������ł��B

���ʓI�Ɏg��Ȃ������Ƃ��Ă��A�t���Ă����đ��͂Ȃ��Ƃ����̂����̎����ł��B

�ł͍����炪��ی���I�ԂȂ�ǂ��l�����炢���̂��H�ɂ��āA�܂Ƃ߂܂��傤�B

����ی���I�ԂƂ���3�̃`�F�b�N�|�C���g�F

����ی���I�ԂƂ���3�̃`�F�b�N�|�C���g�F

�f�f���t�� or ���Ì����Ƃ̋��t���̂ǂ��炩��I��

�f�f���t�� or ���Ì����Ƃ̋��t���̂ǂ��炩��I�������͕s�v�B�����̉ƌv��C�t�X�^�C���A���S���ɍ�������I�ׂ�OK�ł��B

�f�f���t���Ȃ������� or ������OK�Ȃ�����I�Ԃ��ƁB

���Ì����t�Ȃ玡�Î��Ԃɍ������v�ɂȂ��Ă�����̂��]�܂����B

�f�f���t���Ȃ������� or ������OK�Ȃ�����I�Ԃ��ƁB

���Ì����t�Ȃ玡�Î��Ԃɍ������v�ɂȂ��Ă�����̂��]�܂����B

��i��ÁE���R�f�Âւ̔����͕K������

��i��ÁE���R�f�Âւ̔����͕K�������W�����Âŏ\���Ή��ł���P�[�X�������ł����A����͑I�����̕������̂܂ܐ���������̎��ɉe������a�C�Ƃ����܂��B

�����Ƃ������A�u�o�ϓI���R�Ŏ��R�f�Â���߂�v�͔��������̂ŁA���̕����̓R�X�g��ɂ��܂Ȃ����Ƃ��d�v�ł��B

�����Ƃ������A�u�o�ϓI���R�Ŏ��R�f�Â���߂�v�͔��������̂ŁA���̕����̓R�X�g��ɂ��܂Ȃ����Ƃ��d�v�ł��B

���@�E�ʉ@���t�����͂��߂Ƃ��ĉߏ�ȓ���͕s�v

���@�E�ʉ@���t�����͂��߂Ƃ��ĉߏ�ȓ���͕s�v����̎��ÃX�^�C���ɍ���Ȃ������A�g����ʂ�������ۏ�͂������Ȃ����������ł��B

�ۏ���i�邱�ƂŁA�ی����������R���g���[�����܂��傤�B�������ی����~�⑼�̕ۏ�ɉ��������I�����ƍl���Ă��܂��B

�ۏ���i�邱�ƂŁA�ی����������R���g���[�����܂��傤�B�������ی����~�⑼�̕ۏ�ɉ��������I�����ƍl���Ă��܂��B

����ی��́A���ꂱ��t��������Ɓu�����Ă���̂Ɏ��ۂɂ͎g���Â炢�v�ی��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B�厖�Ȃ̂́A�u���ÂŖ{���ɂ������K�v�ɂȂ��ʁv�ɂ�������Ή��ł���ۏ��I�Ԃ��Ƃł��B

���Ђ����g�̕ی����A��x�����̎��_�Ō������Ă݂Ă��������B

���Ђ����g�̕ی����A��x�����̎��_�Ō������Ă݂Ă��������B

�{�l�́u�ی��ɓ����Ă��邩����v�v�Ǝv���Ă����̂ɁA�����Ƃ����Ƃ��g�o�Ȃ��h�A���ꂪ�ی��̋��t�����ɐ��ށg㩁h�ł��B

�u���@���Ȃ��Ƌ��t�����o�Ȃ��ی��v�A�u�̌_���ی��Őf�f���1�����t���o�Ȃ��ی��v�A�ی��؏����m�F���Ă݂Ă����ɓ��Ă͂܂�ꍇ�́A�ŋ߂̂��Âɍ����Ă��Ȃ��ی��ł���\���������ł��B

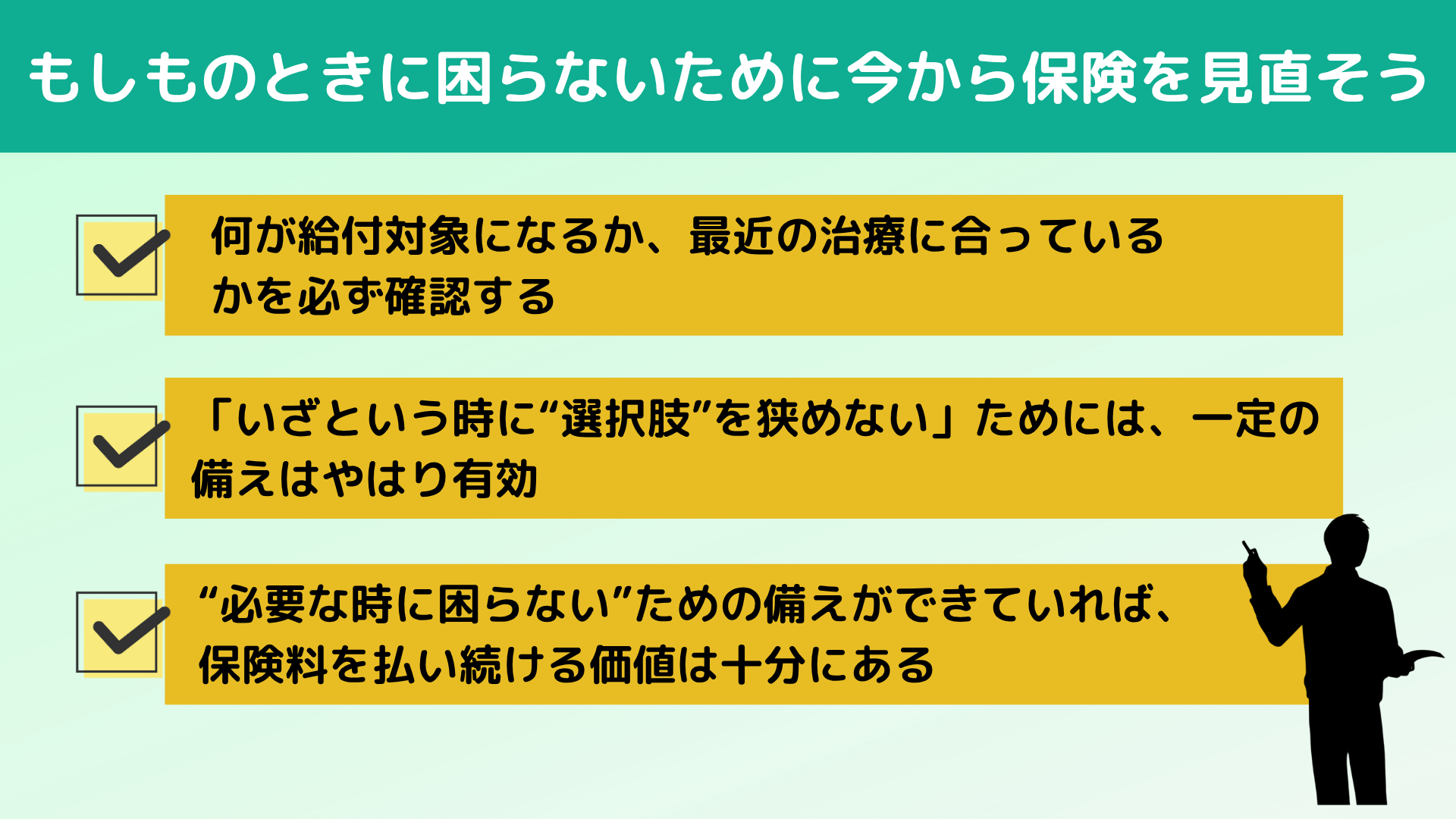

�Ō�ɂ�����x�܂Ƃ߂܂��B����ی��I�т� �g�C���������_�h�͂��̂R�ł��B

�u���@���Ȃ��Ƌ��t�����o�Ȃ��ی��v�A�u�̌_���ی��Őf�f���1�����t���o�Ȃ��ی��v�A�ی��؏����m�F���Ă݂Ă����ɓ��Ă͂܂�ꍇ�́A�ŋ߂̂��Âɍ����Ă��Ȃ��ی��ł���\���������ł��B

�Ō�ɂ�����x�܂Ƃ߂܂��B����ی��I�т� �g�C���������_�h�͂��̂R�ł��B

|

����ɁA

�R����܂͈��ݖ���Ώۂ��H

�R����܂͈��ݖ���Ώۂ��H 2��ڈȍ~�̋��t�����͂ǂ����H

2��ڈȍ~�̋��t�����͂ǂ����H �ʉ@�ł����t����邩�H

�ʉ@�ł����t����邩�H���̂�������p���t���b�g�́g�������������h�̂Ƃ���܂ŕK���`�F�b�N���Ă����܂��傤�B

�������������Ă����A�Â��^�C�v�́g�����Ƃ������ɏo�Ȃ��ی��h�ɖ��ʂɂ������Ă��܂����X�N�͔������܂��B

���͂���܂ŁA����ɂȂ�����Ɂg�����Ɣ����Ă��ėǂ������h�Ƙb���Ă������������ɉ��x��������Ă��܂����B

�w�ی����������������Ŏ��ÂɏW���ł����x�A�w�����̂��Ƃ�S�z�����ɑI������I�ׂ��x����Ȑ������тɁA�g����ς�ی����āA�����������̂��߂ɂ���ȁh�Ǝ������܂��B

�g�K�v�Ȏ��ɍ���Ȃ��h���߂̔����������Ƃł��Ă���A�ی����������鉿�l�͏\���ɂ���Ǝv���̂ł��B

�ی��̂��Ƃ₨���̂��Ƃŏ����ł��C�����肪����A���̃o�i�[�܂���������̂��₢���킹�t�H�[������A���C�y�ɂ��₢���킹���������B

�܂�����LINE�ł́A���߂ɂȂ�}�l�[���T���͂����Ă��܂��B

LINE�o�^������������I

�������������Ă����A�Â��^�C�v�́g�����Ƃ������ɏo�Ȃ��ی��h�ɖ��ʂɂ������Ă��܂����X�N�͔������܂��B

���͂���܂ŁA����ɂȂ�����Ɂg�����Ɣ����Ă��ėǂ������h�Ƙb���Ă������������ɉ��x��������Ă��܂����B

�w�ی����������������Ŏ��ÂɏW���ł����x�A�w�����̂��Ƃ�S�z�����ɑI������I�ׂ��x����Ȑ������тɁA�g����ς�ی����āA�����������̂��߂ɂ���ȁh�Ǝ������܂��B

�g�K�v�Ȏ��ɍ���Ȃ��h���߂̔����������Ƃł��Ă���A�ی����������鉿�l�͏\���ɂ���Ǝv���̂ł��B

�ی��̂��Ƃ₨���̂��Ƃŏ����ł��C�����肪����A���̃o�i�[�܂���������̂��₢���킹�t�H�[������A���C�y�ɂ��₢���킹���������B

�܂�����LINE�ł́A���߂ɂȂ�}�l�[���T���͂����Ă��܂��B

LINE�o�^������������I