年金は60歳からもらった方が賢い?繰り上げ受給のメリット・デメリットをFPが解説

2025年10月10日

執筆者:土屋 ごう

執筆者:土屋 ごう

公的年金は老後の生活を支える大切な収入源です。65歳から受け取る本来の方法のほか、繰り上げ・繰り下げを選択できます。この点、どう受け取るかお悩みの方も多いでしょう。

最近は「年金は60歳からもらったほうが賢いのでは」といった議論が注目を集めています。

しかし2023年のデータをみると、厚生年金の受給権者で繰り上げ受給を選ぶ方は0.9%と1%にも及ばず、実に97.5%が繰り上げも繰り下げもせずに受け取っているようです。(※)

そこで本記事では、年金を繰上げ受給するメリットとデメリット・注意点をやさしく整理するとともに、豊かな老後を送るためのヒントを紹介します。

※参考:老齢年金を繰上げ・繰下げしている人はどれくらい?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

最近は「年金は60歳からもらったほうが賢いのでは」といった議論が注目を集めています。

しかし2023年のデータをみると、厚生年金の受給権者で繰り上げ受給を選ぶ方は0.9%と1%にも及ばず、実に97.5%が繰り上げも繰り下げもせずに受け取っているようです。(※)

そこで本記事では、年金を繰上げ受給するメリットとデメリット・注意点をやさしく整理するとともに、豊かな老後を送るためのヒントを紹介します。

※参考:老齢年金を繰上げ・繰下げしている人はどれくらい?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

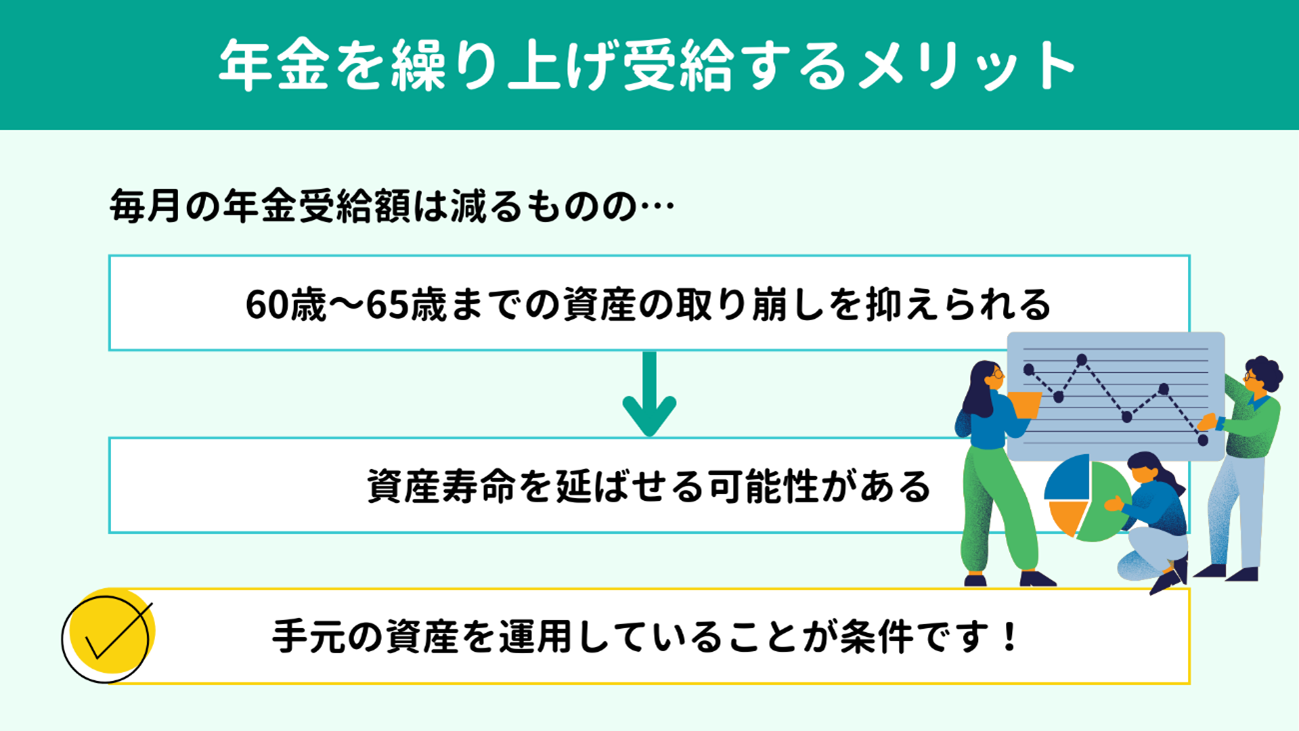

年金を繰上げ受給すると、手元の資産の取り崩しを抑えられ、資産寿命を延ばせる可能性がある点が非常に大きなメリットです。

まずは繰り上げ受給の概要から理解しましょう。

繰り上げ受給とは、本来なら65歳から受給できる老齢年金を、時期を早めて受け取れる制度です。

60歳から1ヵ月単位で繰り上げられますが、1ヵ月早めるごとに受給額が0.4%(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。さらに、減額された受給額が一生涯続きます。

下表は1962年4月2日以降生まれの方について、受給開始年齢と減額率をまとめたものです。

まずは繰り上げ受給の概要から理解しましょう。

繰り上げ受給とは、本来なら65歳から受給できる老齢年金を、時期を早めて受け取れる制度です。

60歳から1ヵ月単位で繰り上げられますが、1ヵ月早めるごとに受給額が0.4%(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。さらに、減額された受給額が一生涯続きます。

下表は1962年4月2日以降生まれの方について、受給開始年齢と減額率をまとめたものです。

| 受給開始年齢 | 減額率(1962年4月2日以降生まれの方) |

| 60歳0ヵ月 | 24% |

| 61歳0ヵ月 | 19.2% |

| 62歳0ヵ月 | 14.4% |

| 63歳0ヵ月 | 9.6% |

| 64歳0ヵ月 | 4.8% |

たとえば毎月20万円の年金を受け取れる予定の方が、60歳0ヵ月からの繰り上げ受給を選ぶと、24%減額された15万2,000円の受給月額が一生涯続きます。

実際の金額をみると「こんなに少なくなるのか…」と不安になるかもしれません。

しかし年金受給額が減っても、資産寿命を延ばせる可能性があります。

なお、このメリットを享受するには、資産の全部または大半を預貯金で保有するのでなく、 運用していることが前提となります。60歳から運用を始めても遅くはありません。

では順を追って考えてきましょう。

今のところ、定年を60歳とする企業のほうが多数派です。年金を繰り上げ受給しないのであれば、60歳の定年から65歳の年金受給開始までのあいだは生活費を賄うために資産を取り崩すことになりやすいでしょう。

一方60歳から繰り上げ受給を選択すれば、年金を受け取れる分、手元資産の取り崩しを減らせて、資産寿命を延ばせるかもしれません。さらに、受給額の24%減少分も運用リターンでカバーできる可能性もあります。

先ほどの例では年間で57万6,000円(月4万8,000円×12ヵ月)の減額でしたので、この減額分以上の年間リターンで運用できていれば、減額の影響を相殺できます。

実際の金額をみると「こんなに少なくなるのか…」と不安になるかもしれません。

しかし年金受給額が減っても、資産寿命を延ばせる可能性があります。

なお、このメリットを享受するには、資産の全部または大半を預貯金で保有するのでなく、 運用していることが前提となります。60歳から運用を始めても遅くはありません。

では順を追って考えてきましょう。

今のところ、定年を60歳とする企業のほうが多数派です。年金を繰り上げ受給しないのであれば、60歳の定年から65歳の年金受給開始までのあいだは生活費を賄うために資産を取り崩すことになりやすいでしょう。

一方60歳から繰り上げ受給を選択すれば、年金を受け取れる分、手元資産の取り崩しを減らせて、資産寿命を延ばせるかもしれません。さらに、受給額の24%減少分も運用リターンでカバーできる可能性もあります。

先ほどの例では年間で57万6,000円(月4万8,000円×12ヵ月)の減額でしたので、この減額分以上の年間リターンで運用できていれば、減額の影響を相殺できます。

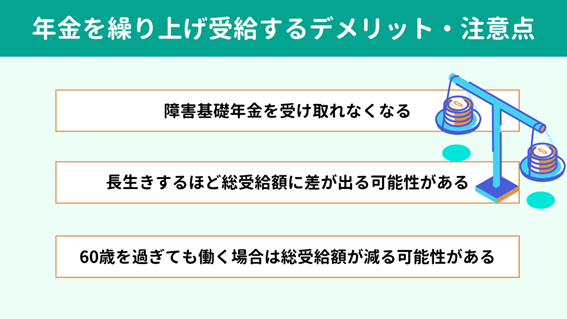

では逆に、繰り上げ受給のデメリットや注意点はどういったものがあるのでしょう。

年金制度は複雑です。細かな注意点はいろいろありますが、ここでは必ず知っておきたい要点を3つに絞ってお伝えします。

年金制度は複雑です。細かな注意点はいろいろありますが、ここでは必ず知っておきたい要点を3つに絞ってお伝えします。

障害基礎年金とは、病気やケガなどで障害状態になって生活や仕事に制限が生じた場合に、一定の要件を満たせば受け取れる年金です。

ところが年金を繰り上げ受給していると、60歳から65歳になるまでのあいだに障害基礎年金の受給要件を満たしたとしても、請求できないことと決まっています。

年齢を重ねるほどケガや病気になる確率が高まりますので、この点はじゅうぶん注意が必要です。

ところが年金を繰り上げ受給していると、60歳から65歳になるまでのあいだに障害基礎年金の受給要件を満たしたとしても、請求できないことと決まっています。

年齢を重ねるほどケガや病気になる確率が高まりますので、この点はじゅうぶん注意が必要です。

年金の繰り上げ受給による受給額の減額は一生涯続きます。もし60歳0ヵ月から繰り上げ受給するならば、65歳から受け取る場合よりも総受給額が下回る年齢は81歳です。そしてこの年齢以降、長生きするほど総受給額の差は開いていきます。

一度繰り上げを請求したら「やっぱり65歳から受け取ります」といった取り消しはできません。さらに、繰り上げるなら厚生年金と基礎年金の両方同時が条件です。どちらか片方のみの繰り上げもできません。

こうした条件のなか、自分がどれだけ長生きできるか誰にもわからないから余計に悩んでしまいます。だからこそ受給額だけに囚われず、 視野を資産全体に広げて、受給開始時期を検討する必要があるといえるでしょう。

一度繰り上げを請求したら「やっぱり65歳から受け取ります」といった取り消しはできません。さらに、繰り上げるなら厚生年金と基礎年金の両方同時が条件です。どちらか片方のみの繰り上げもできません。

こうした条件のなか、自分がどれだけ長生きできるか誰にもわからないから余計に悩んでしまいます。だからこそ受給額だけに囚われず、 視野を資産全体に広げて、受給開始時期を検討する必要があるといえるでしょう。

60歳以上で厚生年金に加入して働く方は、給料が高いと年金が減額されます。

もともと繰り上げ受給を選んだ時点で受給額が割引になるうえ、在職老齢年金(60歳以降に仕事を続けながら受け取る老齢厚生年金)も調整されます。

この結果、受け取れる年金の額が大きく減る可能性があるため、継続雇用などを検討している方は慎重に判断しましょう。

もともと繰り上げ受給を選んだ時点で受給額が割引になるうえ、在職老齢年金(60歳以降に仕事を続けながら受け取る老齢厚生年金)も調整されます。

この結果、受け取れる年金の額が大きく減る可能性があるため、継続雇用などを検討している方は慎重に判断しましょう。

繰り上げ受給によって資産寿命を伸延させるには、手元資産の運用が条件です。

年金もインフレ率に応じて受給額が増額調整されますが、インフレ率以上には増えません。つまり年金は目減りしやすい資産です。

一方、投資ならインフレ率以上の利回りを期待できます。資産を取り崩していくにしても、それなりのリターンがある分、資産が減っていくスピードを遅くできます。

60歳からでも遅くはありませんので、資産運用に取り組みましょう。

具体的な方法としては、 NISAでの積立投資があげられます。NISAの投資枠を上限まで使い切ったら、課税口座に切り替えて引き続き運用するとよいでしょう。

また、退職金をはじめとするまとまった資金については、外国債券の購入も選択肢となります。

【関連記事】

年金もインフレ率に応じて受給額が増額調整されますが、インフレ率以上には増えません。つまり年金は目減りしやすい資産です。

一方、投資ならインフレ率以上の利回りを期待できます。資産を取り崩していくにしても、それなりのリターンがある分、資産が減っていくスピードを遅くできます。

60歳からでも遅くはありませんので、資産運用に取り組みましょう。

具体的な方法としては、 NISAでの積立投資があげられます。NISAの投資枠を上限まで使い切ったら、課税口座に切り替えて引き続き運用するとよいでしょう。

また、退職金をはじめとするまとまった資金については、外国債券の購入も選択肢となります。

【関連記事】

ここまでお読みになってもうおわかりかもしれませんが、年金の受け取り方・繰り上げ受給をしたほうがよいかどうかは、人それぞれ答えが異なります。

資産の状況や定年後のライフスタイル、家族構成、価値観など、さまざまな条件が人それぞれ異なるためです。

そこで本章では、繰り上げ受給のメリット・デメリット以外に持っておきたい2つの視点を紹介します。

資産の状況や定年後のライフスタイル、家族構成、価値観など、さまざまな条件が人それぞれ異なるためです。

そこで本章では、繰り上げ受給のメリット・デメリット以外に持っておきたい2つの視点を紹介します。

公的年金は繰り上げ受給をすると年金額が減り、反対に繰り下げ受給をすると年金額が増えるしくみです。

これだけを聞くと、繰り下げ受給したほうが何となくお得なようにも感じられますよね。実際、「老後の蓄えがある人や定年後も働く予定の人は、『繰り下げ受給』を選ぶほうが有利だ」ともいわれています。

本当にそうでしょうか。

繰り下げ受給では、受給開始を1ヵ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、70歳まで繰り下げれば42%増えます。しかし、受給が始まるまでのあいだ手元資産の取り崩しが進む点は65歳から受け取るケースと同様です。むしろ受給開始を70歳まで繰り下げるとしたら、取り崩し期間は10年間と、より長く続くことになります。

ですから、年金の受給額ではなく、資産全体の推移からどちらが有利になるのかを考える必要があります。

これだけを聞くと、繰り下げ受給したほうが何となくお得なようにも感じられますよね。実際、「老後の蓄えがある人や定年後も働く予定の人は、『繰り下げ受給』を選ぶほうが有利だ」ともいわれています。

本当にそうでしょうか。

繰り下げ受給では、受給開始を1ヵ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、70歳まで繰り下げれば42%増えます。しかし、受給が始まるまでのあいだ手元資産の取り崩しが進む点は65歳から受け取るケースと同様です。むしろ受給開始を70歳まで繰り下げるとしたら、取り崩し期間は10年間と、より長く続くことになります。

ですから、年金の受給額ではなく、資産全体の推移からどちらが有利になるのかを考える必要があります。

もう1点、老後の幸福感といったところまで思いを巡らせたいものです。

60歳0ヵ月から繰り上げ受給するとしたら、65歳から受け取る場合より総受給額が下回る年齢は81歳だと先述しました。

さて、81歳になったとき「受給を5年待って得したなあ」と感じられるでしょうか。

ちなみに男性の平均寿命は81歳、女性の平均寿命は87歳です。さらに、健康寿命(第三者の介助なく日常生活を送れる年齢)は男性が73歳、女性が75歳です。

年金の損得を真剣に検討することも大切ですが、それは健康で生きていることが前提ではないでしょうか。趣味や旅行、大切な人との時間などの楽しみは、健康だからこそのお金の使い途だといえませんか。

年金の受け取り方を検討する本来の目的は、将来、 理想の老後を送るためであるはずです。

年金の損得を目的とするのではなく、理想の老後生活を思い描いて受け取り方を考えられるとよいですね。

60歳0ヵ月から繰り上げ受給するとしたら、65歳から受け取る場合より総受給額が下回る年齢は81歳だと先述しました。

さて、81歳になったとき「受給を5年待って得したなあ」と感じられるでしょうか。

ちなみに男性の平均寿命は81歳、女性の平均寿命は87歳です。さらに、健康寿命(第三者の介助なく日常生活を送れる年齢)は男性が73歳、女性が75歳です。

年金の損得を真剣に検討することも大切ですが、それは健康で生きていることが前提ではないでしょうか。趣味や旅行、大切な人との時間などの楽しみは、健康だからこそのお金の使い途だといえませんか。

年金の受け取り方を検討する本来の目的は、将来、 理想の老後を送るためであるはずです。

年金の損得を目的とするのではなく、理想の老後生活を思い描いて受け取り方を考えられるとよいですね。

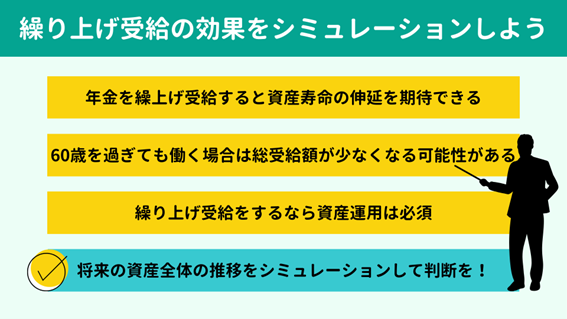

最後に、本記事の要点を簡単に振り返りましょう。

|

年金の受給開始年齢は、

総受給額の差だけでなく運用によるリターンも含めて、資産全体の動きをみて判断する必要があります。

一見、繰り上げ受給はメリットよりも注意点のほうが多くなっていますが、65歳までの資産の取り崩しを抑えられるメリットは非常に大きなものです。この運用効率の差は、一生涯響きつづけるといっても過言ではありません。

ただし、誰もが繰り上げ受給をしたほうがよいともいえません。

受給できる年金の額や資産運用の状況、定年後の仕事、パートナーの年齢、価値観、健康上のリスクなど、さまざまな要素を考慮してはじめて最適な判断を下せます。

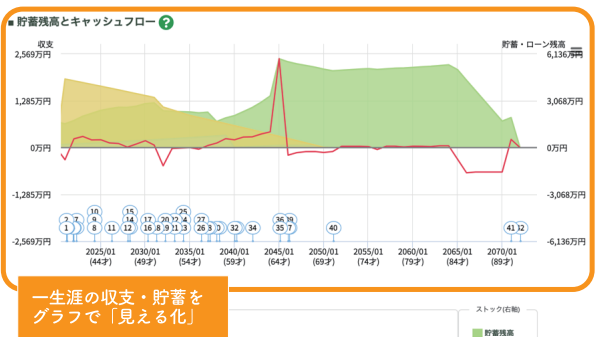

繰り上げ受給をすべきか否か、後悔のない判断をするためには、一生涯の資産の状況をグラフで示す「ライフプランシミュレーション」の作成をおすすめします。

一見、繰り上げ受給はメリットよりも注意点のほうが多くなっていますが、65歳までの資産の取り崩しを抑えられるメリットは非常に大きなものです。この運用効率の差は、一生涯響きつづけるといっても過言ではありません。

ただし、誰もが繰り上げ受給をしたほうがよいともいえません。

受給できる年金の額や資産運用の状況、定年後の仕事、パートナーの年齢、価値観、健康上のリスクなど、さまざまな要素を考慮してはじめて最適な判断を下せます。

繰り上げ受給をすべきか否か、後悔のない判断をするためには、一生涯の資産の状況をグラフで示す「ライフプランシミュレーション」の作成をおすすめします。

当所では専門ツールを用いて精密なシミュレーションを作成しており、繰り上げ受給をする場合/しない場合など、複数パターンのシミュレーションを提供できます。

年金の受給方法や老後の生活について不安を感じる方は、下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

【関連記事】

年金の受給方法や老後の生活について不安を感じる方は、下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

【関連記事】